Le compte à rebours a été implacable. Après un pic de fréquentation frisant les 300 élèves dans les années 1970 et 1980, la célèbre structure gérée par les chanoines de la royale abbaye a connu une longue période de décroissance. Avec une forte accélération depuis 2015. Plusieurs fois reportée, sa fermeture est désormais inéluctable. En cette saison de pandémie, ils ne sont plus que sept, les bacheliers qui arpentent les quatre étages de l’imposante bâtisse du XVIIIe siècle. A moins de 15 000 francs par année par élève, l’affaire n’est plus tenable, le déficit dépassant la centaine de milliers de francs par exercice.

Ainsi, le vendredi 18 juin 2021, le chanoine Antoine Salina, aux commandes de l’établissement depuis 1990, en poussera définitivement le verrou, mettant fin à une histoire dont le premier chapitre a été écrit en 1806. Depuis cette date, l’internat, pratiquement le seul de Suisse romande, a vu passer en ses murs épais plusieurs dizaines de milliers de pensionnaires romands. Il en comptait 238 en 1907 sur 277 étudiants et encore 180 il y a trente ans. Dès l’an prochain, les locaux devraient être réaménagés en salles de classe pour le collège, qui accueille 1160 élèves alors qu’il est conçu pour en recevoir 800. Si l’établissement passera aux mains de l’Etat du Valais, qui financera sa rénovation, l’internat, lui, classé aux monuments historiques, sera loué à la communauté.

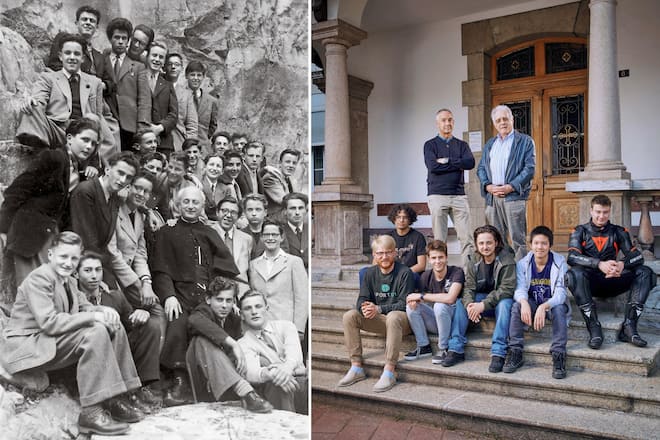

Le réfectoire bondé, en 1950.

Archives de l’Abbaye de Saint-MauriceLe neveu de feu Mgr Henri Salina peine à cacher son émotion: «Une grande page d’histoire de la congrégation se tourne. Le monde change et, avec lui, les générations. C’est une réalité à laquelle nous devons nous adapter, même si elle n’est pas facile à vivre», confie l’ecclésiastique, pour qui il est loin, le temps où les familles catholiques confiaient sept ans durant jusqu’à six de leurs enfants à l’institution. «Bien que le lieu soit ouvert à toutes les confessions, sa prise en charge holistique ne correspond peut-être plus tout à fait aux valeurs familiales d’aujourd’hui. Ajoutée au développement des transports, l’idée de dormir dans un dortoir et de se soumettre à une certaine discipline apparaît trop spartiate à la génération actuelle, qui a plus que naguère son mot à dire dans le choix des parents.»

Pourtant, l’époque où l’on assimilait l’internat à une maison de correction est bien révolue, tout comme l’image de la messe obligatoire et des prières d’avant le repas, rituels dissociés depuis belle lurette du cadre scolaire. Loin aussi, le règlement de 1798 qui interdisait aux étudiants «de fréquenter les auberges ou maisons où l’on vend du vin». Dans le même registre, on citera enfin ce fait divers qui ébranla l’institution en 1990: 13 internes âgés de 14 à 19 ans furent exclus pour avoir trafiqué et consommé de la drogue. Suprême humiliation, leurs noms furent placardés sur les murs avec le motif de leur expulsion.

La salle d’études jadis pleine à craquer où les internes passaient quatre heures par jour.

Archives de l’Abbaye de Saint-MauriceAutre temps, autres mœurs. «Entre bienveillance et respect des règles du bien-vivre ensemble, notre mission consistait davantage à accompagner ces jeunes gens vers la meilleure des voies pour eux qu’à les éduquer», précise Antoine Salina, qui enseigne l’économie, l’allemand et la religion.

Alors que les noms d’éminents professeurs religieux jalonnent l’histoire du plus ancien monastère d’Europe occidentale encore en activité (fondé en 515), ils ne sont plus que trois chanoines à dispenser des cours parmi la centaine d’enseignants. Car, à l’instar de son internat, la congrégation n’est pas non plus épargnée par la crise des vocations. Après avoir connu un essor important dans les années 1960 (144 chanoines), l’effectif est tombé à une trentaine. D’ailleurs, tous les internats religieux du pays, Ensiedeln (SZ) et Disentis (GR) en tête, ont soit profondément changé leur mode de fonctionnement, soit disparu. L’abbaye de Saint-Maurice faillit elle-même fermer sous l’occupation napoléonienne.

Le dortoir aux 60 lits aménagé dans les combles en 1915.

Archives de l’Abbaye de Saint-MauriceL’institution dut sa survie aux députés de la Diète, qui décidèrent de la sauver en 1806, en lui attribuant le statut de collège cantonal, le troisième après Sion et Brigue. Depuis, la qualité de son enseignement n’a jamais été démentie. En atteste la longue liste des anciens tenue avec rigueur par Patrick Progin, professeur de philosophie à la retraite. Y apparaissent pêle-mêle Pascal Couchepin, François Lachat, l’humoriste Stéphane Lambiel et le chanteur Pascal Rinaldi, les hommes d’affaires et de culture Bernard Nicod et Léonard Gianadda, le philosophe Jean Romain, Guy Mettan et François Gross, devenus patrons de presse, les écrivaines Noëlle Revaz et Anne-Lou Steininger, ainsi qu’une ribambelle de «sportifs» emmenés par Sepp Blatter, l’ancien président de la FIFA, la vocation sportive du gymnase faisant partie intégrante de sa réputation. C’est d’ailleurs lui, en 1906, qui fonda le premier club de football du canton, trois ans avant le FC Sion. Autre histoire…

«J’y retourne demain!»

Vingt-cinq ans après l’avoir quitté, Philippe Miauton a retrouvé, le temps d’une photo et avec une certaine émotion, le dortoir aux 60 lits aménagé dans les combles en 1915.

Sedrik NemethPhilippe Miauton, 41 ans, directeur adjoint de la Chambre vaudoise de commerce et d’industrie.

Il faudrait bien plus que ces quelques lignes pour restituer tous les souvenirs que nous a confiés avec ferveur cet ancien journaliste du Temps, qui s’est lui aussi offert une sacrée tranche de vie à Saint-Maurice entre 1992 et 1999. Une fois les traditions locales assimilées – «En Valais, on est toujours le Vaudois de service» –, Philippe Miauton assure avoir vécu des années fantastiques en Agaune. «Le quotidien était assez spartiate, c’est vrai. Lever à 6 heures et quatre heures d’étude à côté de la classe. Mais c’était une discipline intelligente. Plus vous avanciez en âge, plus les curés lâchaient la bride. On commençait à 12 ans par un dortoir à 50 et on finissait par une chambre individuelle. Idem pour les sorties en ville et les diverses activités que nous pouvions finalement réaliser sans contrôle. Quand je disais à mes copains lausannois que j’étais interne à Saint-Maurice, ils me pensaient au goulag. C’était tout le contraire», assure celui qui fut vice-président de la Société des étudiants suisses et qui est aujourd’hui président du PLR lausannois. «En réalité, j’avais 250 frangins là-bas. Nous baignions dans un environnement bienveillant qui nous poussait vers le haut. Personnellement, j’y retourne demain», assure le fils de Marie-Hélène Miauton, fondatrice de l’institut de sondage M.I.S Trend.

«Cela m’a ouvert à d’autres horizons et à… la malvoisie»

Agaunois de 1977 à 1982, Stéphane Rossini pose avec plaisir dans la salle d’études jadis pleine à craquer où les internes passaient quatre heures par jour.

Sedrik NemethStéphane Rossini, 57 ans, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales et ancien conseiller national valaisan.

C’était il y a très longtemps, «celui où on disait que si tu n’étais pas PDC en Valais, tu n’avais accès ni au collège ni à l’Ecole normale», se rappelle l’ancien président socialiste du Conseil national, devenu directeur de l’Office fédéral des assurances sociales. «Comme je jouais au foot à Saxon, où mon père entraînait, et que tous mes camarades allaient au collège à Saint-Maurice, j’ai naturellement rallié l’établissement bas-valaisan et son internat de 1977 à 1982.» Là-bas, aux côtés de Philippe Varone, actuel président de Sion, celui qui deviendra trompette militaire peut assouvir sa passion pour la musique. «Les opportunités étaient plus grandes qu’à la maison. Je faisais partie de l’orchestre du collège. Un honneur!» enchaîne le docteur en sciences sociales. Mais pas que: «L’origine supra-cantonale des élèves a contribué à m’ouvrir d’autres horizons. J’ai beaucoup apprécié cette multi-culturalité qui m’a permis de tisser un réseau encore actif aujourd’hui. J’ai aussi le souvenir d’une organisation parfaitement huilée, dont le modèle m’a marqué.» Enfin, aux yeux de l’ex-politicien, l’internat n’était pas que rigueur et discipline: «En bon aumônier qu’il était, le chanoine Stucky nous a initiés à la malvoisie. Un grand moment!»

«La sortie du tunnel…»

Interne en 1975-1976, Jean-François Steiert pose dans le salon orange, naguère la salle de lecture pour les étudiants.

Sedrik NemethJean-François Steiert, 60 ans, président (PS) du Conseil d’Etat fribourgeois.

Envoyé au collège et à l’internat à l’âge de 14 ans pour des attitudes contestataires qui passaient mal au collège Saint-Michel à Fribourg, l’ancien conseiller national socialiste et actuel président du Conseil d’Etat fribourgeois a passé une année de découvertes. «Les nouveaux copains de classe m’ont permis de partager les doutes existentiels de l’adolescence, entre les cours de philosophie traditionnels, des débats sur la justice sociale et les ouvrages de bouddhisme tantrique transmis par un collègue de chambre de Saint-Gingolph. J’ai goûté à une nature belle et sauvage dès que l’on quitte la vallée étroite et parfois sombre. Les derniers trains de l’Orient-Express qui reliaient encore Paris à Istanbul m’ont fait rêver distraitement du lointain depuis ma table d’études lorsqu’ils passaient lentement la sortie du tunnel.»

... et Jean-François Steiert dans la salle de lecture lorsqu'il était interne entre 1975 et 1976.

Abbaye de Saint-Maurice«Enfin, la première classe mixte depuis l’école primaire, à une époque où seules les classes de langue allemande du collège Saint-Michel comprenaient des filles, a engendré des liens amicaux dont certains se sont poursuivis bien après mon séjour en Valais. Après cette année de passage, j’ai retrouvé Fribourg, où j’ai passé mon bac scientifique en 1978.»

«Un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse»

Philippe Ducarroz se souvient des longues heures passées à jouer au basket à l’ombre du fameux rocher entre 1979 et 1982.

Sedrik NemethPhilippe Ducarroz, 57 ans, journaliste fribourgeois de Teleclub.

Tout avait mal commencé pour l’actuel patron du Strap’, le café-théâtre branché de Fribourg. «C’était la première fois que je sortais des jupes de ma mère et je suis arrivé à l’internat en 1979, en cours d’année. Les groupes étaient déjà constitués, mon intégration s’est donc faite au forceps.» L’ancien commentateur de la RTS ne cache pas avoir lâché quelques larmes après l’extinction des feux, dans le grand dortoir. «Pour ne rien arranger, j’avais hérité d’un espace avec un radiateur et une fenêtre. Un privilège revenant habituellement aux anciens, qui me l’ont d’ailleurs bien fait payer.» Après un trimestre de pleurs et de grincements de dents, tout s’arrange. «La suite ne fut que du bonheur. Moi qui vivais pour le sport, je me suis éclaté. Au basket, surtout», se souvient celui qui avait fui la capitale dzodzette pour échapper à un statut de souffre-douleur de la classe: «On m’appelait «le petit gros.» Rien de ça en Valais. «Avec le recul, je pense que cette expérience a été mon meilleur apprentissage de la vie et un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse. Sans compter que mes notes ont fait un grand bond en avant.»

«Trente ans après, on s’appelle encore tous les jours»

Pensionnaire de 1986 à 1993, Vincent Baud se sent bien seul dans le réfectoire.

Sedrik NemethVincent Baud, 47 ans, secrétaire général du PDC valaisan et gestionnaire de fortune indépendant.

Sept ans d’internat entre 1986 et 1993, de 12 à 19 ans. «Presque 15% de ma vie», devise, visiblement nostalgique, le Valaisan. Qui ne se lasse pas de prolonger le bail via le clan de l’époque, sa deuxième famille. «Vivre ensemble tant d’années développe forcément un esprit grégaire. Nos liens étaient si forts que nous sommes restés très proches. Trente ans après, on s’appelle encore tous les jours et on se rencontre au moins une fois par mois.» Farfouillant dans ses souvenirs, Vincent Baud a le sentiment d’avoir connu l’âge d’or de l’internat. «Contrairement aux préjugés qui leur collent à la peau, les curés nous accordaient beaucoup de liberté. Il y avait certes une discipline à respecter, mais les chanoines préféraient la responsabilisation à la punition. Alors que nous avions 12 ans, ils nous parlaient comme à des adultes. Une pédagogie très motivante et un fil rouge pour toute la vie», assure le Nendard, en énumérant la myriade d’animations qui, en plus de la qualité de l’enseignement, meublaient les loisirs. «Autant dire que l’arrivée à l’uni a été un choc côté ambiance», conclut-il, qualifiant ses années collège de souvenir fabuleux.

«Je pouvais «prêcher» en toute liberté»

François Lachat devant l'entrée de l'internat qu'il a franchi quotidiennement de 1960 à 1962.

Sedrik NemethFrançois Lachat, 78 ans, «père fondateur» du canton du Jura.

On ne se refait pas. A 20 ans, celui qui est considéré comme l’un des pères fondateurs du canton du Jura faisait déjà campagne pour l’autonomie: «Je montais sur les tables et je «prêchais» pour la libération du canton. Puis j’enchaînais avec un plaidoyer en faveur d’un type qui s’appelait Caryl Chessman, condamné à mort aux Etats-Unis, finalement exécuté après être resté douze ans dans le fameux couloir. Comme mes «meetings» se déroulaient sans heurt, les chanoines laissaient faire. Ils étaient beaucoup plus ouverts qu’on ne l’imagine. Qu’est-ce qu’on a rigolé à Saint-Maurice!» s’enthousiasme le licencié en droit, venu chercher en Valais une matu socioéconomique que le collège Saint-Charles de Porrentruy ne pouvait pas décerner. «A l’époque, Saint-Charles était géré par les chanoines de Saint-Maurice. Mais les Bernois leur interdisaient d’attribuer le diplôme, raison pour laquelle les Jurassiens se pressaient dans le Bas-Valais.» En classe avec Pascal Couchepin, François Lachat dit conserver des souvenirs lumineux de ces deux années (de 1960 à 1962) passées à l’ombre du rocher. «En plus de l’enseignement, on nous a inculqué des valeurs humaines qui nous guident encore aujourd’hui», confie l’ancien conseiller d’Etat, que ses professeurs surnommaient «Lowatte», en raison de son dynamisme.

... et François Lachat sur le même parvis de Saint-Maurice entre 1960 et 1962.

Abbaye de Saint-Maurice