Bonjour,

Robert Frank, le Suisse qui a changé la photographie

Auteur du chef-d’œuvre «Les Américains», le photographe, décédé récemment à l’âge de 94 ans, était un homme sans concession. Notre journaliste l’avait rencontré à plusieurs reprises. Elle le raconte.

Albertine Bourget

J’ai connu Robert Frank au soir de sa vie. Il était déjà un vieux monsieur à l’allure bohème, aux souliers éculés, aux paroles rares. Quand nous prenions le soleil devant chez lui, 7 Bleecker Street, dans l’East Village de New York, pour regarder la faune passer, des voisins le saluaient en visage familier. Souvent aussi, des photographes ou amateurs d’images venaient lui faire signer une copie des «Américains», le livre qui a assis sa légende. «To pay their respects», ce qu’il acceptait avec un mélange de lassitude et de fierté.

Capharnaüm

Depuis sa mort le 9 septembre, à 94 ans, fleurs et petits mots s’amoncellent sur la porte verte du bâtiment acheté il y a des années pour une bouchée de pain où il vivait et travaillait avec son épouse June, qui y a son atelier.

Dans celui de Robert, un capharnaüm de bric et de broc, des piles de photos qui faisaient s’arracher les cheveux à son assistante, Ayumi. Une fois, c’est l’écrivain et photographe François-Marie Banier, alors en pleine affaire Bettencourt, qui m’avait ouvert. Robert Frank avait de la tendresse pour le Français, qui l’amusait avec ses pitreries et son humour outrancier et l’avait poussé à publier, chez l’éditeur allemand Steidl, des images prises par son propre père et réunies dans l’ouvrage Father Photographer.

Originaire d’Allemagne, Hermann Frank était un commerçant établi à Zurich et un amateur d’art, devenu apatride à la suite de l’arrivée au pouvoir des nazis. Son épouse suisse, Rosa, lui avait donné deux fils, Manfred puis Robert, né à Zurich le 9 novembre 1924, et qui obtiendront, eux, la nationalité suisse.

Quand Robert décide d’embarquer sur un paquebot pour New York, en 1947, il emporte avec lui une boîte pleine de sténophotographies de son père. Il fuit une Suisse étriquée et les stigmates de la guerre, mais jamais il ne coupera les ponts. Jusqu’à la fin de sa vie, il saluera l’influence du Zurichois Jakob Tuggener. Lorsqu’il rentrait pour recevoir un prix honorifique – comme, en 2012, le Lifetime Achievement Award de la Fondation Reinhardt von Graffenried que lui avait remis le photographe bernois Michael von Graffenried, grâce auquel je l’avais rencontré –, il aimait se rendre aux thermes de Bad Ragaz avec son épouse, June. Et la taquiner en caressant l’idée de finir ses jours dans son pays natal.

Bouillonnement

Mais c’est l’Amérique qui l’a fait, c’est en Amérique qu’il est resté. L’Amérique du Nord, en tout cas: entre le bouillonnement de New York et une Nouvelle-Ecosse battue par les vents, son cœur balançait. Il avait acheté à Mabou, sur l’île de Cape Breton, une ancienne maison de pêcheur, où il passait chaque été. Là aussi, il se mêlait à la communauté locale et recevait des visiteurs comme Richard Avedon, qui l’y avait photographié en 1975.

L’Amérique. Ce pays de la liberté qu’il avait rallié en paquebot en 1947, la tête pleine de rêves. Sur place, il découvre la course effrénée pour survivre, le consumérisme, le carcan des commandes. Il gagne sa vie avec des shootings pour des magazines de mode comme Harper’s Bazaar, mais gardera la détestation des reportages «qui ont un début et une fin» et des journalistes, «ces enculeurs de mouches». Les rares fois où il acceptait des interviews, il coiffait sa casquette et soupirait: «Bon, vas-y», avant de lâcher des réponses laconiques.

Heureusement, ses pairs le soutiennent. En 1955, Edward Steichen, à la tête du département photo du MoMA, choisit pas moins de sept de ses images pour l’exposition mastodonte «Family of Man», qui rassemble les travaux de 273 photographes et fera le tour du monde.

Avec les encouragements de Walker Evans, photographe de la Grande Dépression, Frank postule pour une bourse de la Fondation Guggenheim. Entre 1955 et 1957, il sillonne les Etats-Unis en voiture. Il emmène Mary, une artiste d’origine anglaise qu’il a épousée en 1950, et leurs enfants, Pablo, né en 1951, et Andrea, née en 1953.

Au fil de ce périple, il va prendre plus de 28 000 images. En Arkansas, il est jeté en prison pour communisme: selon la police, il est habillé comme un clochard, il est Juif, ses enfants ont des prénoms étrangers… De retour à New York, il montre ses photos à Jack Kerouac. «Bien sûr que je peux écrire quelque chose là-dessus», affirme celui qui publie, la même année, «Sur la route».

«Poème triste»

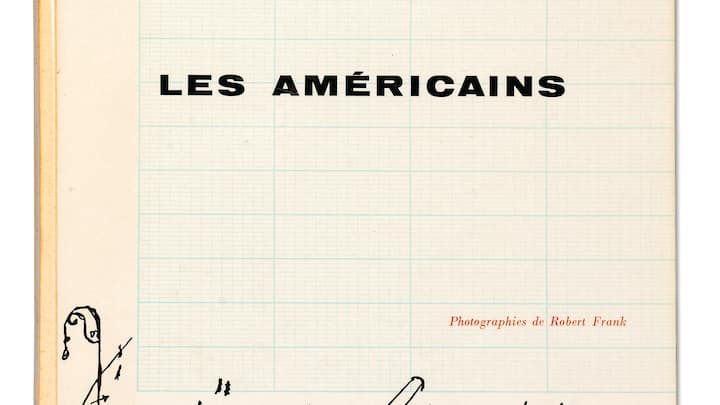

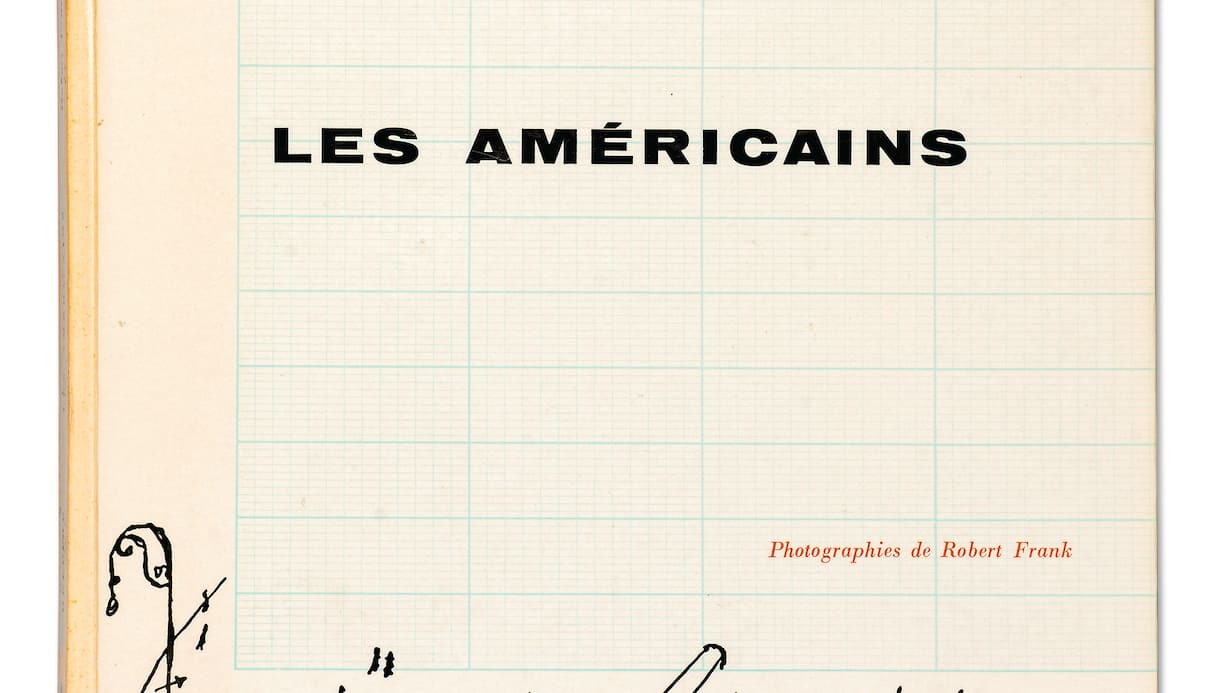

«Les Américains» paraît en France en 1958, l’année suivante aux Etats-Unis. Dans son texte, Kerouac salue le «poème triste» qu’un Suisse a tiré des Etats-Unis. L’ouvrage change à jamais la photographie de reportage. En 2013, un tirage de «Trolley – New Orleans, 1955», qui montre la ségrégation et orne la couverture du livre, frôle les 670 000 dollars aux enchères.

Robert Frank a, «tout simplement, changé la manière dont le monde regarde l’Amérique. Son regard sans fard et incroyablement fort d’immigrant nous a vus comme nous sommes», salue aujourd’hui son galeriste et ami Peter MacGill.

Mais déjà, Frank veut passer à autre chose. Son premier film, le court métrage «Pull My Daisy», sort en 1958. Y apparaissent les poètes de la «beat generation» comme Allen Ginsberg ou l’actrice Delphine Seyrig, dans une série d’images foutraques qui semblent improvisées – alors que tout a été méticuleusement mis en scène.

Tournée avec les Rolling Stones

En 1972, à leur demande, il accompagne les Rolling Stones en tournée dans le but de faire un documentaire. Mais, face à la crudité des images les montrant en train de se droguer ou en pleine orgie dans un avion, les Stones prennent peur, font interdire «Cocksucker Blues». Piraté, le film est trouvable sur le web.

Tragédies intimes

Entre-temps, il a divorcé de Mary. En 1971, il épouse June Leaf. Cette sculptrice et peintre avait pris l’habitude de demander «Etes-vous un photographe célèbre?» au visiteur qui sonnait à la porte. Avec elle, il a vécu la perte d’Andrea, tuée dans un crash d’avion en 1974, puis la maladie de Pablo, diagnostiqué schizophrène et mort en 1994. Des tragédies qu’il n’a cessé de revisiter dans les livres mêlant polaroïds, collages et écrits personnels qu’il a continué de créer.

Mélancolique, Robert Frank était aussi, salue Peter MacGill, «quelqu’un qui tenait tous ceux qui le connaissaient en haleine par son esprit, son humour et son intellect incroyablement aiguisé. C’est un euphémisme que de dire qu’il va nous manquer.»