Bonjour,

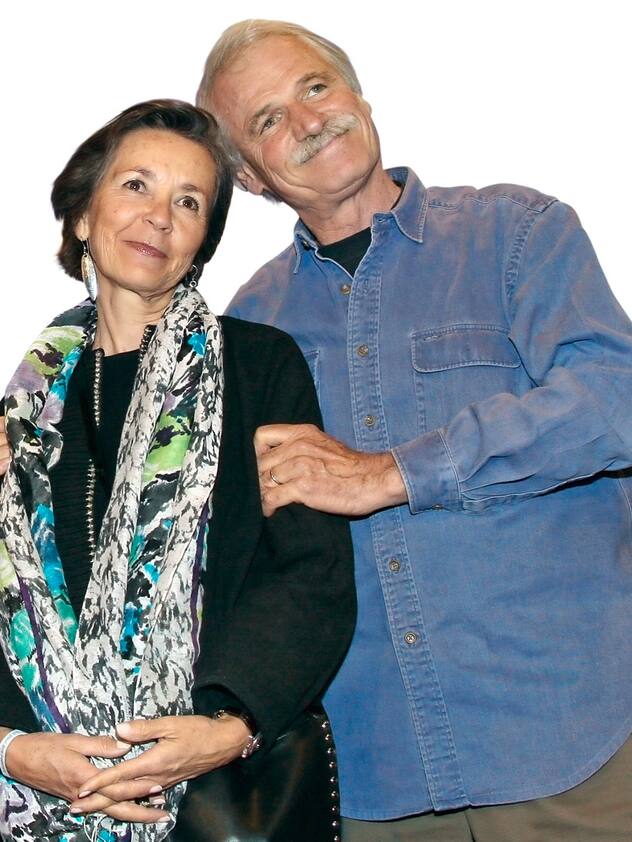

Rencontre avec Yann Arthus-Bertrand, un «optimiste atterré»

Le photographe du best-seller «La Terre vue du ciel» présente la première rétrospective de son œuvre à la Fondation Opale, à Lens (VS), sur les hauts de Sierre.

Clot Philippe

Vous vous disiez fataliste face à la dégradation de la biosphère. Or, ces derniers temps, dans vos interventions publiques, vous semblez plus accablé que jamais.

Je n’ai plus envie de mentir, ni de me mentir. Chaque année, on apprend que les émissions de carbone dans l’atmosphère ont dépassé celles de l’année précédente. Les sommets climatiques sont tous décevants. Très peu de pays tiennent leurs engagements. On ne parle plus de 2 °C, mais de 4 à 5 °C d’augmentation de la température moyenne sur terre. Chaque année, on répète qu’il sera trop tard si on ne réagit pas. Ce bombardement de mauvaises nouvelles m’a rattrapé et il m’arrive en effet d’être atterré.

Avec quelles conséquences dans votre vie?

Quand on m’invite dans les écoles qui portent mon nom, je n’ai même plus envie de parler aux enfants, par exemple. Parce que moi, adulte de 72 ans, qui ai participé à ce monde-là, leur parler de la fin du monde… Merde, je n’y arrive plus! Ces enfants ont tapissé les murs de l’école avec leurs dessins, sont fiers d’avoir participé à un nettoyage de forêt. Et moi, j’arrive pour leur parler du monde qui s’effondre. Je crois qu’avoir des petits-enfants m’a rendu plus sensible que jamais à l’état de la planète. Contrairement à moi, les enfants actuels vivront toute leur vie en plein dans ces difficultés.

N’êtes-vous pas réconforté par les marches pour le climat qui ont rencontré du succès?

Ce n’était pas un succès à mes yeux. Ce le sera quand il y aura non pas 50 000 manifestants à Paris, mais 1 million et demi sur les Champs-Elysées comme pour la victoire de la France à la Coupe du monde. Mais on en est encore très loin, car la majorité des gens ne veulent ni moins consommer, ni moins manger de viande, ni moins prendre l’avion. Et puis c’est très difficile de mobiliser les masses contre certaines facettes de cette modernité qui a, rappelons-le, fait chuter la mortalité infantile et allongé de vingt ans l’espérance de vie. Aujourd’hui, une personne sur neuf souffre de la faim. C’est encore trop, bien sûr, mais il y en avait une sur trois à l’époque. Nous sommes 7,6 milliards aujourd’hui alors que nous étions 2 milliards quand je suis né. Ce paradoxe du progrès humain qui se paie par un appauvrissement tragique de la vie sur terre est insensé et très difficile à communiquer.

Revenons à votre vie, puisque nous sommes ici, à Lens, au milieu de la première grande rétrospective. D’où vient votre attachement à la nature?

J’ai quitté Paris à l’âge de 20 ans quand j’étais un gosse un peu perdu dans ses ambitions, sans diplôme, pas bien chez moi. Je ne m’intéressais pas à la nature. Et puis j’ai découvert l’amour avec ma femme et nous nous sommes installés dans le centre de la France pour créer une réserve zoologique. Il y avait une grande forêt. Cette nature m’a pénétré. C’était très différent d’aujourd’hui, presque futile par rapport aux enjeux actuels. On défendait des espèces animales en particulier. Mais mon écologisme a mûri au fil de mes lectures.

Notre planète souffre du triomphe de son espèce dominante et pourtant votre travail de photographe et de cinéaste traite autant des êtres humains que de la nature.

C’est parce que je suis extrêmement touché par les femmes et les hommes qui font de leur mieux. Je suis un chrétien non croyant. Ces valeurs chrétiennes que sont l’empathie, la bienveillance, l’honnêteté, la compassion, l’éthique, ce sont des valeurs essentielles. Et quand je vois des congénères qui s’engagent pour les autres, pour la nature, qui partagent, qui donnent de l’amour, cela me rend positif.

Un exemple récent de ces gens qui vous touchent?

J’ai été très ému l’autre jour en participant à une émission de télévision avec des «gilets jaunes». On parlait de fin du monde pour justifier les taxes écologiques et eux, ils parlaient de leurs fins de mois. Et il y avait une dame «gilet jaune» qui gagnait 1200 euros et avait de la peine à nourrir ses gosses. Mais elle achetait ses légumes dans une AMAP, une association pour le maintien d’une agriculture paysanne. «Le bio, c’est important, et je veux soutenir ces paysans qui font du bon travail», expliquait-elle. Vous voyez, j’en suis encore bouleversé (il essuie des larmes).

On fait une pause?

Non, ça va, je suis fatigué aujourd’hui, désolé. J’ai 72 ans. Et c’est usant de parler de ça, de parler de la disparition de ce que tu aimes. Cela a à voir avec la mort: on sait qu’on va mourir et on ne peut rien y faire. Là, avec cette terre de moins en moins vivante, c’est le même sentiment d’impuissance. Mais bon, tout comme il faut se battre pour rester en bonne santé, il faut aussi lutter pour la planète. Si on mangeait tous bio, Monsanto n’existerait pas, par exemple. C’est pourtant simple, non?

Y a-t-il des personnalités qui vous ont encouragé à mener cette vie d’infatigable témoin de la beauté sur terre?

La primatologue Jane Goodall, Nelson Mandela ou encore l’ex-président de l’Uruguay Pepe Mujica, qui vit aujourd’hui dans la sobriété volontaire. Mais les anonymes interviewés dans mes films Human et Woman sont formidables aussi, des gens souvent pauvres mais qui ont des réflexes de solidarité que les riches n’ont que rarement.

Vos années les plus heureuses furent, d’après les textes de cette exposition, les années au Kenya, au milieu des lions que vous étudiiez et où vous organisiez des vols en montgolfière. Quelques mots sur cette période?

J’avais 30 ans, une énergie incroyable. J’étais en effet heureux, mais je ne l’ai pas réalisé sur le moment. Or le sens du bonheur, c’est justement de s’en rendre compte. Les bouddhistes ont raison de penser qu’il faut profiter de l’instant présent. Je suis passé à côté de ça. J’étais là-bas et je travaillais comme un fou. J’avais rencontré une femme avec deux enfants et je devais me montrer responsable. J’ai un grand sens de la responsabilité, peut-être trop. Mon père était comme ça, avec six enfants. C’était une famille très catho. Mes parents aidaient beaucoup les gens. Au Kenya, je devais gagner ma vie tout en faisant une thèse sur le comportement des lions. Je n’ai pas assez profité de ce rêve absolu d’être copain avec des Africains, au milieu des lions, dans une maison que j’avais construite moi-même.

Pourquoi avoir appelé cette rétrospective «Legacy», héritage en anglais?

Parce qu’elle montre le monde d’une génération, la mienne, qui a eu la chance de vivre durant une période insouciante, sans guerre. Mes parents et mes grands-parents ont connu la guerre, l’angoisse, les privations. C’est donc un héritage générationnel, collectif que cette exposition a comme ambition de présenter, pas un héritage personnel.

Quel est votre dernier moment fort sur le terrain?

C’était à Mossoul, en Irak, à la fin des trois ans d’occupation de cette vieille cité par l’Etat islamique. J’ai fait des images par drone de cette ville totalement rasée. C’était terrible. Une odeur de mort était omniprésente. Et en regardant les images sur l’écran, je me disais que cette destruction était aussi due à des avions français. Comment peut-on être la patrie des droits de l’homme et lâcher des bombes, vendre des armes? Encore un paradoxe éthique absurde.

Jamais été tenté par la politique?

Jamais. Je n’ai pas la peau assez épaisse. On m’a un peu sollicité, mais j’ai décliné. La politique, c’est une permanente gestion de conflits et d’intérêts. Cela ne me conviendrait pas. Nicolas Hulot a pu le vérifier avant de se résoudre à démissionner. Hulot est le meilleur d’entre nous. Sa façon de s’exprimer, sa connaissance, sa vision humaniste… Je l’admire sans réserve. Il a essayé de faire le maximum en tant que ministre de l’environnement, mais il n’était pas fait pour ça. La démocratie peine à créer de grands hommes parce que je crois simplement qu’on a les hommes politiques qu’on mérite.

Des regrets à l’heure de vous retourner sur votre carrière?

J’aime le rock et j’aurais adoré être photographe musical. J’ai vu récemment un portrait de la photographe Annie Leibovitz, qui avait commencé sa carrière en suivant les Stones et les Beatles. J’aurais rêvé de vivre ça quand j’avais 20 ans et que j’organisais des concerts de rock. Mais bon, je serais peut-être tombé dans la drogue, comme certains copains de cette époque.

La meilleure raison de penser que vous avez réussi votre vie?

Ce sont tous ces gens qui ont cru en moi, à commencer par ma femme, qui était styliste à Paris et qui m’a suivi avec ses deux fils au Kenya parce qu’elle croyait en mon énergie. Et elle m’a soutenu aussi quand j’ai hypothéqué ma maison pour faire le livre La Terre vue du ciel, qui s’est vendu à 4 millions d’exemplaires, du jamais-vu pour un livre de photos. Et aujourd’hui, ici, en Valais, c’est Bérangère Primat qui organise la première grande expo sous l’égide de sa jeune fondation. Et puis il y a les mécènes qui soutiennent ma Fondation GoodPlanet et mes dizaines d’assistants qui se sont défoncés au travail pour moi. Je n’ai jamais été déçu en amitié, jamais été trahi.

En revanche, la critique artistique n’a pas été tendre avec vous.

J’ai toujours été écorché par les milieux artistiques. Ils devaient être agacés par ma popularité sans précédent pour un photographe. Certains critiques disaient que mes photos n’avaient aucun sens, étaient de vulgaires cartes postales. Mais cela va mieux aujourd’hui.

Vous venez de publier un livre illustrant l’encyclique écologique du pape François. Est-ce pour obtenir quelque indulgence céleste?

Non, comme je vous l’ai dit, je ne suis pas croyant. Mais j’en ai profité pour proposer au pape et à l’archevêque de Paris d’ouvrir les églises un jour par année pour l’écologie, aux croyants comme aux non-croyants.

Parce que les églises sont un bon endroit pour parler de choses importantes. Et il faut se rappeler que 80% de la population mondiale croit en Dieu. D’ailleurs, beaucoup de gens sont étonnés que j’aie fait tout ce travail sur la beauté du monde sans croire au Créateur.