Bonjour,

Patricia Tourancheau: «Il reste d’autres tueurs en série qui n’ont pas été détectés»

Le 27 septembre 2021, François Vérove, bon mari et père de famille, retraité de la police française, s’est suicidé en avouant être le Grêlé, un tueur en série que la justice française traquait depuis trente-cinq ans. La journaliste Patricia Tourancheau consacre à cette enquête éprouvante, semée de fausses pistes, d’erreurs, de rebondissements et d’obstination un ouvrage passionnant, qui retrace les souffrances des acteurs de cette longue énigme.

Julie Rambal

Patricia Tourancheau est indissociable des grandes affaires criminelles françaises, elle sort l'ouvrage «Le Grêlé – Le tueur était un flic» (Seuil), une enquête haletante sur la traque du tueur et violeur en série le plus terrifiant de l’Hexagone.

Eric Garault / PascoPatricia Tourancheau est indissociable des grandes affaires criminelles françaises. La preuve, quand on sonne à sa porte, une équipe de Canal+ est en train de ranger son matériel, en pleine préparation d’une série documentaire adaptée de son livre «Le magot» (Ed. du Seuil), dans lequel la journaliste révèle comment le destin du «gang des postiches», braqueurs notoires, est sordidement lié à celui du criminel pédophile Michel Fourniret… Ses minutieuses enquêtes l’ont aussi conduite à coréaliser la série documentaire «Grégory», sur Netflix, et le film «Les femmes et l’assassin», sur le tueur en série Guy Georges. Après en avoir déjà tiré des livres-enquêtes. Et tant d’articles… Car Patricia Tourancheau, sa gouaille, ses clopes et sa plume célébrée, est une figure du fait divers, restée vingt-neuf ans à la rubrique «police» du quotidien «Libération», et aussi dans sa deuxième maison, le 36, quai des Orfèvres, qui abritait jusqu’à peu la police criminelle parisienne. Là encore, elle en a tiré un savoureux ouvrage: «Le 36» (Seuil). Cette fois, elle revient avec «Le Grêlé – Le tueur était un flic» (Seuil), enquête haletante sur la traque du tueur et violeur en série le plus terrifiant de l’Hexagone. Entretien.

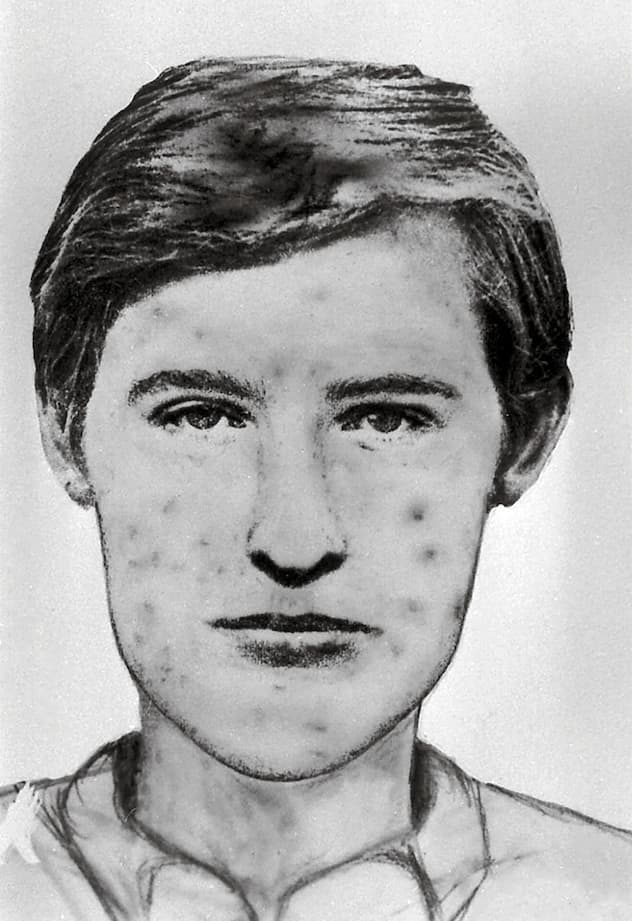

Le portrait-robot réalisé en 1986 du tueur de la jeune Cécile Bloch était trop peu ressemblant pour être efficace.

DR

Le portrait-robot réalisé en 1986 du tueur de la jeune Cécile Bloch était trop peu ressemblant pour être efficace.

DR- Comment résumer trente-cinq ans de traque du Grêlé?

- Patricia Tourancheau: L’affaire du Grêlé, c’est la plus grande enquête judiciaire et la plus longue en France. C’est plus d’un tiers de siècle d’enquête chaotique par des services de police judiciaire différents, qui montre aussi toute l’évolution de la police technique et scientifique, pour découvrir à l’arrivée un type qui était gendarme, puis policier, et qui a berné son monde.

- La police l’a identifié en 2021, mais il aurait cessé de nuire à la fin des années 1990. Pourquoi, selon vous?

- Je suis persuadée que si le Grêlé s’arrête au cours des années 1995-1997 (on ne sait pas bien), c’est parce qu’il y a l’arrivée de l’ADN. Déjà, sur l’affaire d’Ingrid, qu’il a enlevée et violée dans une maison abandonnée, en 1994, l’ADN est caractérisé. Et va matcher avec l’ADN retrouvé sur la scène de crime de la petite Cécile Bloch, en 1986. Il n’est pas fou, le Grêlé. Il est flic et sait que sur la moindre scène de crime on va retrouver son ADN. Peut-être aussi que son désir de se soigner en thérapie était véridique. Ou peut-être est-ce dû aussi au fait qu’il a lui-même eu deux enfants, nés en 1988 et en 1991. Et que, dans le lotissement où il emménage en 1993, il y a aussi plein d’enfants qui lui font confiance, n’ont pas peur avec lui, et qu’au bout d’un moment cela doit être horrible pour un père de famille, par ailleurs bon père, d’aller violer des gamines qui ont l’âge de la sienne.

>> Lire aussi: Un soupçon, c’est bien, mais des preuves, c’est mieux

Un portrait datant d’il y a une dizaine d’années de François Vérove.

DR

Un portrait datant d’il y a une dizaine d’années de François Vérove.

DR- Vous pensez vraiment qu’il a tout arrêté après 1997?

- Je ne peux pas jurer qu’il n’a pas rechuté après 1997. Mais pour moi, s’il a recommencé, c’est une ou deux rechutes au maximum. Je pense que ce type a fait en sorte d’étouffer ses pulsions, tout en trichant avec sa psychothérapeute et ses psys.

- Les crimes sont si violents qu’on imagine mal ce tueur en série changer de vie.

- Selon Corinne Herrmann, avocate des «cold cases» et criminaliste, un tueur en série ne s’arrête pas. Mais selon l’expert psychiatre Daniel Zagury, un tueur en série peut s’arrêter dès lors que sa vie bifurque ou qu’il trouve un certain équilibre. Il existe par exemple des tueurs en série qui s’arrêtent pendant dix ans, parce qu’ils se marient et ont des enfants. Mais ce n’est pas le cas de François Vérove, puisque même après la naissance de ses enfants il kidnappe et viole en tout cas Ingrid, en 1994, et tue probablement Karine Leroy, un mois plus tôt. Mais pour lui, c’est peut-être autre chose. Un ras-le-bol. Sur les scènes de crime, on voit qu’il connaît le bien et le mal. C’est un type qui recouvre avec une couette une gamine de 14 ans qu’il vient de déflorer et de sodomiser. Ce geste a d’ailleurs étonné l’inspectrice de la brigade des mineurs Annie Peaudeau, car c’est le geste de quelqu’un qui a honte de ce qu’il fait.

- Monstre et bon père de famille, tueur en série et flic… François Vérove est l’incarnation de l’ambivalence. D’habitude, on ne voit cela que dans des séries Netflix.

- Il est atypique dans nos «serial killers» français, et dans la double ou triple vie qu’il a menée. Ou dans la façon dont il a caché à sa femme, pendant trente-six ans, même le fait qu’il fumait. Elle dit qu’elle ne l’a jamais vu avec une cigarette, alors que sur certaines scènes de crime, il y a des mégots, ou que les suppliciés du Marais Gilles Politi et Irmgard Muller ont été brûlés et torturés à la cigarette. François Vérove est très fort dans la duplicité. Même à l’époque de ses crimes, personne n’a jamais rien détecté.

En 1992, François Vérove effectue, à l’âge de 30 ans, un stage pour devenir motard de la police nationale française.

DR

En 1992, François Vérove effectue, à l’âge de 30 ans, un stage pour devenir motard de la police nationale française.

DR- Le fait que sa fille est elle-même devenue policière est également incroyable.

- C’est terrible pour les enfants. C’est terrible pour Isabelle Vérove qui découvre, en même temps que ses enfants perdent leur père, que son mari était l’un des plus grands tueurs en série français, et qu’il a fait du mal à des enfants. Ma première pensée et ma compassion vont d’abord pour les victimes et leurs familles, mais je plains également Mme Vérove, qui a vécu pendant trente-six ans avec un homme qu’elle ne connaissait pas, et ses deux enfants, dont l’une a épousé le métier de son père et a changé de nom.

- Dans votre livre, vous racontez aussi l’histoire de ce fan suisse qui a participé à l’enquête, en amateur, jusqu’à réaliser le portrait-robot le plus ressemblant à ce jour du Grêlé.

- J’ai promis de ne pas dire son vrai nom, mais «Dummhet» est un ingénieur suisse et un fan d’affaires criminelles qui, dès 2010, décide d’essayer d’élucider l’affaire, avec d’autres fans, sur leur temps de loisir. Il se rapproche de la profileuse et psychothérapeute belge Carine Hutsebaut, il lit son livre, il récupère des documents qu’elle-même avait récupérés du père de Cécile Bloch, l’une des victimes, et cherche. Comme il est ingénieur, il se sert aussi d’un logiciel pour élaborer un portrait-robot à partir de ceux établis par les témoins ou victimes. Il enlève les boutons du Grêlé, parce qu’on a compris que cette peau du début était une poussée d’acné passagère, et le vieillit, pour mieux correspondre à son âge. Il a fait cela en 2013 et, dans mon livre, je mets en vis-à-vis ce portrait-robot et des photos de François Vérove, c’est assez ressemblant!

>> Lire aussi: Affaire Gabby Petito: un fait divers pour comprendre ces crimes qui nous fascinent

- Avez-vous encore beaucoup de «cold cases» non élucidés dans vos carnets de notes professionnels?

- J’ai des archives d’affaires non élucidées, et je compte beaucoup sur le nouveau pôle judiciaire «Cold cases» qui vient d’être créé à Nanterre, avec 170 dossiers, pour voir les recoupements ADN qui vont être réalisés. Car je pense qu’il y a d’autres tueurs en série qui n’ont pas été détectés en France. Mais je suis aussi sur d’autres histoires de bandits. Je varie un peu les affaires.

La fait-diversière a en réserve de nombreuses archives d’affaires non élucidées. Elle compte sur le nouveau pôle judiciaire «Cold cases» pour relancer et faire progresser ces enquêtes.

Eric Garault

La fait-diversière a en réserve de nombreuses archives d’affaires non élucidées. Elle compte sur le nouveau pôle judiciaire «Cold cases» pour relancer et faire progresser ces enquêtes.

Eric Garault- Les journalistes qui réussissent à être à la fois proches des flics et des voyous, comme vous, sont plutôt rares.

- J’aime aller voir des deux côtés. C’est une position délicate, qui implique de se tenir sur la ligne jaune entre les deux camps, et d’avoir la confiance de chacun. Et pour cela, il faut être très étanche. Je ne vais pas commencer à jouer les indics avec les flics, comme peuvent le faire certains rubricards «police» qui se sentent obligés de donner des tuyaux à leurs contacts, ni dire aux voyous que je fréquente ce que j’ai appris du côté policier.

- Lors de votre pot de départ du quotidien «Libération», vous avez même réussi à tous les réunir…

- Quand j’ai quitté «Libération», en 2015, j’ai invité tout le monde: flics, avocats, voyous… Il y avait le commissaire Frédéric Péchenard, mon premier contact au quai des Orfèvres lorsque je suis arrivée, et qui est devenu directeur général de la police nationale en France, mais aussi Martine Monteil, première femme directrice de la police judiciaire, Nadine Vaujour, qui a fait évader son homme en hélicoptère de la prison de la Santé, l’associé de Jacques Mesrine François Besse, le président de la Cour d’assises qui l’avait jugé… C’était un grand moment de réunir tous ces gens si différents, qui sont parfois à couteaux tirés. A la fin, les voyous, notamment ceux du «gang des postiches», parlaient avec des flics de l’antigang.

- Avec votre passion pour les enquêtes longues et minutieuses, vous n’auriez pas aimé être flic vous-même?

- Ils me l’ont souvent demandé, à la police judiciaire. Mais je ne suis pas là pour arrêter les gens, je suis là pour raconter les histoires. Les enquêtes policières sont ma passion, parce qu’on y trouve à la fois des histoires humaines, des parcours incroyables, des énigmes et tous les ressorts de la dramaturgie. Sauf que c’est vrai. Mais le banditisme me passionne aussi, et je peux aller discuter avec des truands qui vont me raconter des choses qu’ils ne raconteront jamais à la police, car il n’y a pas d’enjeu.

>> Lire aussi: Fabio Benoit, le flic qui manie le flingue et la plume

- Comment réussit-on à faire parler autant de gens qui ne sont pas censés parler à une journaliste?

- Les sources policières sont toutes soumises au secret de l’instruction et risquent leur poste si elles me parlent. Ce qui veut dire que je les ai approchées petit à petit. Ce sont des relations de confiance longues. Il ne faut pas être tout le temps intéressé, mais les inviter à boire des pots, à déjeuner, sans être ami non plus. Normalement, l’addition, c’était un coup chacun. Et j’ai toujours eu sur la table du restaurant le carnet de notes et mon stylo. Au début, ça les refroidissait un peu. Je disais: «C’est du off.»

S’il y avait un seul souvenir professionnel:

DR«En juin 1993, je suis enceinte de ma fille quand un type appelle pour dire qu’il a tué René Bousquet. Il m’invite à en parler. Je file, mais le chef dit: «Ça ne va pas, avec ton ventre, Sorj Chalandon t’accompagne.» Nous voilà dans une chambre d’hôtel avec Christian Didier, que j’enregistre cinquante-cinq minutes, avant que la brigade criminelle ne débarque, flingue tendu. Mon double réflexe: protéger mon ventre et cacher la cassette d’interview dans ma culotte, pour éviter sa saisie.»

S’il y avait un seul souvenir professionnel:

DR«En juin 1993, je suis enceinte de ma fille quand un type appelle pour dire qu’il a tué René Bousquet. Il m’invite à en parler. Je file, mais le chef dit: «Ça ne va pas, avec ton ventre, Sorj Chalandon t’accompagne.» Nous voilà dans une chambre d’hôtel avec Christian Didier, que j’enregistre cinquante-cinq minutes, avant que la brigade criminelle ne débarque, flingue tendu. Mon double réflexe: protéger mon ventre et cacher la cassette d’interview dans ma culotte, pour éviter sa saisie.»

- Quand vous commencez, le journalisme de fait divers et la police sont des milieux totalement masculins. Dans votre livre, vous évoquez d’ailleurs l’arrivée à la Crime de la psychocriminologue Frédérique Balland, qui subit beaucoup d’attaques sexistes.

- Elle arrive au début des années 2000 et elle est presque contente que la «brigade des seigneurs», les «saigneurs de la crime», comme elle dit, la surnomment Loana et changent la photo sur sa carte de police, ou mettent des photos pornos sur son bureau, parce qu’elle a l’impression qu’enfin on l’intègre.

- Et vous, votre arrivée en éternelle minijupe s’est déroulée comment?

- Quand j’arrive en 1990 à Paris, je suis à peu près la première femme fait-diversière. J’avais une jupe avec la langue des Rolling Stones sur les fesses. Et je me baladais avec cette jupe et un perfecto noir. Les gens disaient: «C’est qui, celle-là?» Mais c’était mon style, que je n’allais pas renier pour une conférence de presse au Ministère de l’intérieur. J’avais décidé qu’ils en pensaient ce qu’ils voulaient.

- Et le fait d’être l’unique fait-diversière femme dans une époque pas très féministe?

- Ça ne m’a pas gênée. J’aime bien les univers de mecs et je sais m’en sortir avec les beaufs. Je me suis imposée à ma manière, je jouais à la naïve. Quand on prenait des pots et qu’il y avait des soirées de flics, évidemment, ils parlaient plus volontiers à mes collègues baroudeurs du fait divers, alors j’écoutais tout, parfois j’allais noter des trucs dans les toilettes sur mes petits carnets. Et assez vite, ils m’ont lancé: «Ah ben t’es une vraie journaliste, finalement! Faut faire gaffe avec toi. Tu laisses trainer tes oreilles, t’es comme nous…» Ça n’a pas été très compliqué.

Retrouvez ici l'ouvrage de Patricia Tourancheau «Le Grêlé – Le tueur était un flic», Seuil, 192 pages, 32 fr. 30.

DR

Retrouvez ici l'ouvrage de Patricia Tourancheau «Le Grêlé – Le tueur était un flic», Seuil, 192 pages, 32 fr. 30.

DR- Votre livre enquête sur le Grêlé, ce sont d’ailleurs trente années de notes dans vos fameux petits carnets.

- J’ai accumulé plein de choses, notamment lorsque j’étais en immersion à la brigade criminelle en 1999, durant douze jours, et quand ça rebondit en 2001, grâce à l’ADN et l’élucidation du double crime du Marais. Après avoir quitté «Libération», je me suis dit que l’histoire du Grêlé était trop incroyable et qu’il fallait rassembler les bouts du puzzle, prendre le temps de réenquêter. En 2016, j’ai fait une série de douze épisodes sur le site Les jours, qui ont été publiés tels quels dans mon livre Le 36, puisque ça concernait le 36, ensuite un podcast de huit épisodes. A ce moment-là, des témoins se pensant victimes, et parfois l’étant réellement, m’ont écrit. J’essayais de vérifier, recouper, rappeler les gens, et quand je trouvais que pas mal d’éléments pouvaient coïncider avec ce violeur meurtrier, je transmettais à la brigade criminelle. Et je n’avais jamais de retour, d’ailleurs, sur ce qui se passait sur ces pistes-là. Mais c’est plaisant de creuser, d’aller au fond d’une histoire, de la labourer. Je suis une laboureuse, une espèce d’obsessionnelle qui va essayer de recoller tous les bouts

>> Retrouvez ici l'ouvrage de Patricia Tourancheau «Le Grêlé – Le tueur était un flic», Seuil, 192 pages, 32 fr. 30.

Les victimes avérées de François Vérove, mais combien d’autres?

La première victime connue du tueur en série, la petite Cécile Bloch, 11 ans.

DR

La première victime connue du tueur en série, la petite Cécile Bloch, 11 ans.

DRLe 5 mai 1986, Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée au sous-sol de son immeuble. Elle a été ligotée, violée, poignardée et étranglée. Son frère et des voisins ont croisé le suspect, qui avait la peau grêlée. Le surnom reste. En avril 1987, la police découvre les corps d’Irmgard Muller, baby-sitter allemande, et Gilles Politi, mécanicien d’Air France, au domicile de ce dernier. Ils ont subi le pire. L’ADN matchera avec le crime de Cécile Bloch. En 1994, Ingrid, 11 ans, est enlevée, violée et attachée à un radiateur dans une maison abandonnée. Elle reconnaît le portrait-robot du Grêlé. La même année, Karine Leroy, 19 ans, est retrouvée morte, étranglée. Des analyses ADN sont toujours en cours. La justice attribue aussi au Grêlé, qui présentait une carte de police pour prendre l’ascendant, une vingtaine d’autres faits, selon Patricia Tourancheau: «Homicides et tentatives, enlèvements, séquestrations, viols, attentats à la pudeur, agressions…» Convoqué pour un test ADN, François Vérove se suicide en septembre 2021, avec une lettre d’aveux floue. Sa mort «annihile d’emblée toutes les explications qu’il aurait pu fournir aux psychiatres, à la cour d’assises et aux victimes». La juge Nathalie Turquey continue de fouiller pour faire toute la lumière.