Bonjour,

L’appel de la nature et les bienfaits du vert

Ceux qui se sont confinés en ville ont pu l’éprouver dans leur chair: la nature est vitale pour le bien-être. Et de plus en plus d’urbains en crise se ruent sur les sentiers de randonnée ou fuient la civilisation dans des cabanes édifiées par leurs soins. Car l’époque aspire surtout à expier les dégâts de la modernité à travers une nouvelle utopie sauvage qui idéalise tous les modes de vie ancestraux. Décryptage.

Julie Rambal

Filer observer les bouquetins dans le parc naturel de Beverin (Grisons) ou, un peu plus loin, les cerfs élaphes du val Trupchun, à l’occasion d’une excursion guidée. A moins de préférer admirer la parade nuptiale du tétras-lyre, à l’aube, sur les traces d’un garde-chasse érudit, ou une balade sans guide sur le sentier aux oiseaux du parc de Diemtigtal (Berne), dont les panneaux permettent d’identifier tous les volatiles croisés… Plus dur: trouver une place dans l’un des ateliers très courus du cueilleur Michaël Berthoud, afin de découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales suisses grâce à ses cueillettes dans les bois du canton de Vaud…

Jamais l’offre d’escapades naturalistes n’a paru aussi vaste, ni l’envie de reconnexion à la nature si frénétique. Au point, même, que certains lieux ont dû mettre le holà cet été, à l’instar du parc naturel du Vercors, en France, obligé d’interdire l’accès aux voitures, victime de sa surfréquentation. Pas grave, beaucoup préfèrent se reconnecter à la nature en marchant. En Suisse, ce sont même 4 millions de randonneurs entre 15 et 74 ans qui arpentent désormais ses sentiers, avec une augmentation de 12,6% en six ans (selon l’association Suisse Rando). Et encore, ces données datent de 2019, antérieures à la crise sanitaire, et depuis, le désir de s’immerger dans les sous-bois, d’enlacer des arbres ou de s’émerveiller devant la moindre bestiole a littéralement explosé, assurent les professionnels du loisir.

C’est que la nature soigne, comme le démontre le bond des études qui se penchent sur les bienfaits du vert. «Son contact favorise le bien-être physique et psychologique, principalement une baisse du stress et une sensation de détente. Auprès de certains, cela peut également engager des processus sur la santé et la guérison. Tandis qu’en forêt les composants volatils émis par les arbres vont avoir divers effets physiologiques selon le type d’essence végétale», énumère Alix Cosquer, chercheuse en psychologie environnementale, qui a publié à la fin de juin Le lien naturel (Ed. Le Pommier). Dans ce plaidoyer, celle dont le travail consiste principalement à réfléchir à un rapprochement entre l’humain et le reste du vivant, notamment en réintroduisant de la nature en ville (par le biais de jardins thérapeutiques dans les hôpitaux, par exemple), propose une nouvelle relation à la nature qui soit «bonne pour les sujets, mais aussi pour la biodiversité.

La forêt, miroir de notre nature profonde

L’ARBRE QUI MARCHE

«Je rêve d’un vieil arbre qui m’explique en souriant comment il a appris à se mouvoir. Certains vieux arbres sont capables de déplacer leur «conscience», de voyager de par le monde tout en demeurant physiquement dans le même lieu.»

Sur les rives du Corbeyron, Granges (Veveyse).

«S’ENFORESTER» POUR SE TROUVER

«Les forêts de nos aïeux hébergeaient loups, ours et autres grands mammifères. Les brigands et les personnes en marge s’y retranchaient. Aujourd’hui encore, notre instinct et notre inconscient conservent les traces de cette forêt sauvage. Dans une société qui tente de lisser, de polir chaque aspérité, la forêt énigmatique, subtile, magique parfois, devient lieu de prières et miroir de notre nature profonde.»

Mont-Chesau, Puidou.

ESPRIT DU LIEU

«Durant toute la journée, je progresse avec peine entre les arbres centenaires et les rochers titanesques qui ont dévalé la montagne au fil du temps. La nuit approche; alors que je désire installer mon campement, je lève la tête et découvre un être de pierre que ma présence semble déranger. Pourtant, je suis fermement décidé à vivre l’expérience programmée, même si je constate que mes habits de nuit, qui étaient accrochés à mon sac, ont disparu. Ma détermination s’envole définitivement lorsque, sur l’emplacement de mon bivouac, je marche dans les excréments frais d’un renard. Je ne resterai pas dans ce lieu pour la nuit.»

Chaîne des Gastlosen, Préalpes fribourgeoises.

REGARD FAUVE

«Je contemple l’orée des bois, je promène mon regard sur les buissons obscurs. Soudain, je devine une présence furtive. Apparaissent alors deux yeux jaunes et ardents qui scrutent au-delà des apparences le fond de mon âme.»

Les Thioleyres, Vaud.

LES GARDIENS DU CERCLE

«Parfois, dans une petite clairière, les êtres discrets de la forêt se laissent surprendre. Ils sont là, présents, en fin de journée hivernale, près du cercle sacré où je viens régulièrement me recueillir et honorer la forêt.»

Les bois du pied du Mont-Chesau, Puidou.

SOLITUDE

«Dans un îlot de forêt entouré de pâturage, près du lieu-dit La Solitude, ce visage, accompagné de ses démons, apparaît sous un vieil arbre couché. Il me rappelle que je ne vais pas en forêt pour être seul mais pour partager et embrasser la richesse végétale, animale ou minérale de la multitude d’êtres qui peuplent les bois.»

Les Thioleyres, Vaud.

«KOMOREBI»: SOUS LE SOLEIL DANS LA FORÊT, EXACTEMENT!

«Comme sous une injonction intérieure, je chasse, depuis des semaines, la lumière au coeur de la forêt. Vous connaissez peut-être le Shinrin Yoku ou «bain de forêt», qui nous vient du Japon. Les Japonais ont également un mot pour exprimer la lumière très particulière qui filtre à travers le feuillage des arbres: c’est le «komorebi». Ces rayons qui traversent la canopée font miroir à notre propre lumière qui, elle, rayonne à travers nos fêlures.»

La Cabane aux oiseaux, camp de base, Le Mont-Pèlerin, Chardonne.

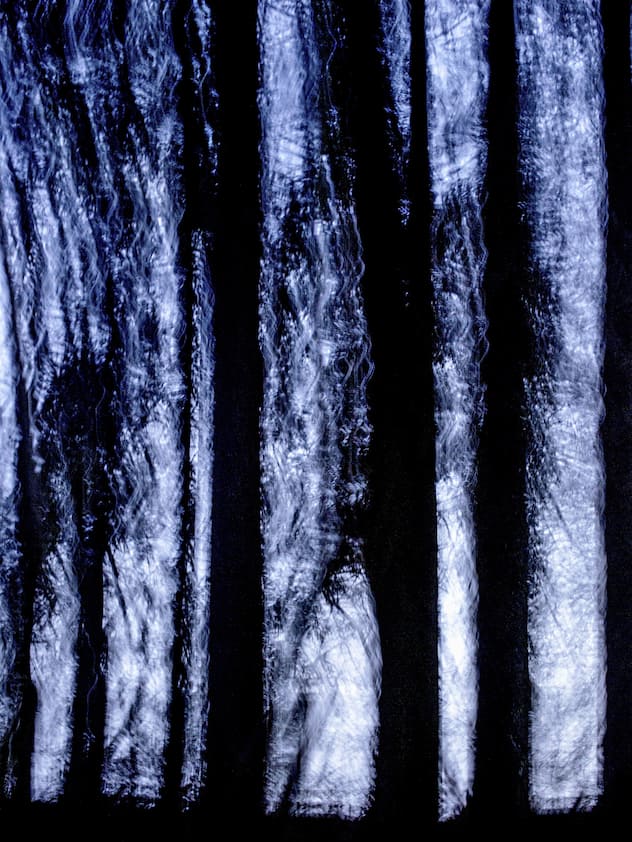

LA DANSE DE LA FORÊT

«Les arbres dansent et tournent sur eux-mêmes. Les cycles de la vie se succèdent saison après saison. La réalité se module entre ondes et particules et questionne la vérité de chacun.»

Le Niremont, Préalpes fribourgeoises.

Afin d’éviter une approche utilitariste, où l’on se sert de la nature uniquement pour son bien-être. C’est la question de la réciprocité, poursuit-elle. Et le localisme, c’est-à-dire l’exploration de la nature autour de chez soi, fait partie des pistes à explorer. Personnellement, j’ai des affects particuliers pour des paysages et des espèces proches, que j’ai appris à reconnaître. Cette relation à une nature locale peut développer, au-delà de l’attachement à un lieu, une citoyenneté plus responsable.»

Le désir d’immersion va parfois loin, à l’exemple de Jacob Karhu, étudiant en climatologie de 27 ans, passé par l’Ecole polytechnique de Zurich, qui s’est offert sept mois de robinsonnade dans une cabane pyrénéenne, à 1700 mètres d’altitude. Il raconte son expérience dans Vie sauvage, mode d’emploi. L’ermite des Pyrénées (Ed. Flammarion) et anime également une chaîne YouTube dédiée au bushcraft. Cet art de vivre dans les bois fait de plus en plus d’adeptes auprès de la jeune génération.

«Le bushcraft, c’est vivre dans la nature avec un ensemble d’éléments qui viennent de la nature, justement: en se construisant un abri à base de feuilles mortes, en fabriquant des cordes avec ce qu’on trouve sur place, des orties par exemple, en cherchant à manger, de l’eau, en faisant son feu, résume-t-il. L’expérience m’a permis de passer du temps avec moi-même, c’était une véritable aventure intérieure, loin des sollicitations constantes que nous subissons tous.» Changement d’ère important. Au début des années 1990, le jeune Américain Christopher McCandless partait lui aussi se dissoudre dans la nature, avec des rêves d’autosuffisance inspirés par L’appel de la forêt, de Jack London. Et mourait tristement d’une intoxication aux baies. Avant d’être immortalisé dans un livre puis un film – Into the Wild, de Sean Penn.

En 2021, le moindre aspirant «bushcrafter» est aguerri au bivouac avant d’avoir acheté ses premières chaussures de survie, grâce à une abondante littérature spécialisée et au web, où les savoirs s’échangent avec passion. Sur sa chaîne, les fans de Jacob Karhu, 18 à 35 ans, sont quant à eux «déjà alertes sur la préservation de l’environnement», constate-t-il. Car cette frénésie pour la vie sauvage est une réponse à la solastalgie – l’anxiété induite par la crise climatique, ce mal du troisième millénaire. «La solastalgie est un sentiment qui renvoie à la tristesse générée par la détérioration d’un environnement connu et de plus en plus proche, explique Alix Cosquer. Et rechercher des expériences de contact avec la nature qui soient les plus riches possible est une réponse spontanée à ce sentiment.»

>> Lire aussi: Climat: trois générations de perdues

Derrière l’essor des stages de survie en forêt, des écoles enfantines au milieu des bois et des livres hagiographiques sur les loups, les oiseaux, les poulpes ou les chênes… Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier, sociologues et auteurs de L’utopie sauvage. Enquête sur notre irrépressible besoin de nature (Ed. Les Arènes), voient aussi un désir de réenchanter le vivant dans une modernité en crise. «Il y a un fort sentiment de s’être trop éloigné de la nature, note Tristan Fournier. D’ailleurs, ce qui fait beaucoup vendre, actuellement, est la figure du chasseur-cueilleur: celui qui marchait autrefois d’un pas léger sur terre, sans empreinte écologique.»

Lui-même a le profil type des nouveaux appelés: mode de vie urbain, mais s’octroyant régulièrement des pauses dans sa grange en montagne, récemment revenu d’une randonnée de quarante jours sur les crêtes et passionné par les stages auprès des botanistes, son nouveau thème de recherche. «L’idée de cuisiner quelque chose qu’on a ramassé, comme des racines, en découvrant de nouvelles saveurs ou de faire du champagne avec des fleurs de sureau est très jouissive d’un point de vue personnel, confesse-t-il. Et avec mon coauteur, on aime imaginer que tous ces pas de côté que chacun fait actuellement peuvent instaurer un rapport plus écologique au monde.» C’est donc en acteurs du phénomène qu’ils l’ont étudié, y trouvant néanmoins un écueil…

«Ce désir de nature touche toutes les sensibilités politiques, et on peut croiser un discours assez nauséabond dans certains ouvrages en librairie. Car derrière l’idée séduisante d’un retour à des choses plus essentielles se cachent pas mal de stéréotypes de genre et une essentialisation des pratiques: aux femmes, le savoir sur les plantes qui soignent, par exemple, et aux hommes, la liberté de laisser parler leur virilité en forêt, avec leur pénis et leur couteau. Derrière la figure du chasseur-cueilleur, il y a aussi tout un fantasme de pureté très éloigné de la réalité. On dit qu’il était plus heureux, qu’il n’avait jamais mal au dos, mais on ne précise jamais que son espérance de vie était de 25 ans.»

En allant vivre sept ans avec les cervidés à 3 kilomètres de chez lui, le Normand Geoffroy Delorme, photographe animalier, n’a rêvé à aucune pureté ancestrale, s’identifiant directement aux mammifères l’ayant accueilli, bouleversé par leur confiance. «Les animaux qui nous entourent sont tous curieux de nous. Notre monde les intrigue et nous sommes la seule espèce à pouvoir devenir copains avec tous les animaux; c’est quelque chose d’unique et de très profond, qu’on oublie souvent», confie-t-il. Au printemps dernier, il publiait L’homme-chevreuil (Ed. Les Arènes), récit de sa longue immersion amicale et rapidement phénomène d’édition l’intronisant «Mowgli contemporain».

Mais c’est d’abord la paix qu’il a trouvée dans les bois derrière chez lui, fuyant des liens douloureux. «Il faut faire attention au système de consommation de la nature, prévient-il. Je m’en suis rendu compte après le déconfinement: une partie des gens arrivait à se poser, observer et apprécier simplement l’environnement. Mais l’autre partie, la majorité, était dans la nature en quête de quelque chose. Car beaucoup confondent profiter de la nature et l’apprécier. Et toutes les activités et magasins profitent de la période pour vendre des vêtements de sport, des drones, des guides de plantes guérisseuses… C’est très paradoxal: on veut se débarrasser de la société, mais on va acheter encore plus de produits pour pouvoir s’en extraire. Or notre première écologie, c’est nous-même, et on peut juste aller dans un parc, son jardin ou au pied de son immeuble pour mieux se connaître. Avant d’aller chercher du sauvage, pourquoi ne pas simplement comprendre mieux qui on est?»

>> Lire aussi: A la découverte de 6 arbres dans les forêts romandes

D’ailleurs, Tristan Fournier préfère lui-même le terme «vivant» à celui de «nature»: «Nous sommes actuellement en train d’amorcer une nouvelle relation avec ce qu’on appelle le vivant. L’idée, c’est de se sentir intégré à la nature. Et c’est le terme qu’utilisent beaucoup de chercheurs en sciences sociales, afin de se distancier d’une vieille conception et qu’il y ait moins cette idée d’opposition entre les humains et les autres êtres vivants. Parler de nature revient à dire que c’est une entité extérieure que l’on veut dominer ou protéger. La nature est une construction sociale, elle n’a jamais existé, et nous faisons tous entièrement partie du monde vivant.» Qui comprend les poulpes, les chevreuils, les plantes guérisseuses et même… les virus. Une petite promenade méditative pour digérer tout ça?

Le «nature writing» enflamme l’édition

Ce genre littéraire qui fait de la nature l’héroïne du récit, qu’il soit documentaire ou fictionnel, se développe à grande vitesse. Petite sélection non exhaustive.

«Estive», de Blaise Hofmann

Le récit poétique de ce Vaudois vagabond – écrivain de la nature avant que le sujet ne soit à la mode – sur son expérience de berger dans les Alpes est devenu un classique.

«Devant la beauté de la nature», d’Alexandre Lacroix

Le philosophe mêle contemplations de paysages et réflexions convoquant les grands penseurs pour rappeler la fragilité de notre biotope.

«L’Octopus et moi», d’Erin Hortle

Editée par la nouvelle maison Dalva, qui souhaite valoriser écrivaines et nature writing, cette histoire d’une femme dont le rapport à l’océan l’aide à surmonter un cancer du sein séduit.

«Vers la beauté, toujours!», de Pascal Dessaint

Les éditions neuchâteloises engagées La Salamandre développent la collection Marcher avec. Et publient notamment les balades de ce roi du polar naturaliste.

«Lorsque le dernier arbre», de Michael Christie

Une fresque familiale, par un jeune auteur canadien, qui relie le destin de quatre générations à celui d’une forêt. Le roman écologique acclamé de la rentrée.

«Etre un chêne», de Laurent Tillon

Toute la collection Mondes sauvages des Editions Actes Sud est une ode à la nature. Et l’ouvrage de ce biologiste sur la vie d’une forêt au fil des siècles, un best-seller.

«Sur quoi repose le monde», de Kathleen Dean Moore

Les Editions Gallmeister sont pionnières dans le nature writing, en traduisant des récits de grands espaces américains. Ici, les contemplations lumineuses d’une philosophe.