Bonjour,

Jean-Luc Bideau: «Je suis difficile à vivre, mais libre»

Jean-Luc Bideau, 83 ans, n’arrête pas de jouer, à l’écran comme dans la vie. Quand il parle, l’inimitable professeur Strauss de la série «H» n’a pas la langue dans sa poche. «L’illustré» est allé à sa rencontre. Pour nous, il évoque la figure de son père, sa carrière, son épouse, l’affaire Depardieu, la maladie, la mort, la vie. Propos d’un affranchi.

Didier Dana

Le Genevois Jean-Luc Bideau, 83 ans, aussi à l’aise dans la comédie que dans le drame, est l’une des figures les plus singulières du cinéma francophone. Il n’a jamais arrêté de tourner pour le cinéma ou de jouer au théâtre depuis les années 1960.

Anoush AbrarDu haut de son mètre 92, un peu voûté, il trimbale dans un manteau chiffonné sa gueule formidable, un regard bleu, une voix qui gronde et sa faconde. Jean-Luc Bideau, 83 ans, a la faculté de vous happer. Vous voilà soudain dans son monde. L’acteur romand a joué avec les plus grands: Costa-Gavras, William Friedkin, Jean-Paul Rappeneau, Claude Chabrol, Claude Sautet ou Bertrand Tavernier. Son épouse, Marcela, l’a mis en scène au théâtre comme personne. C’est elle qui le connaît le mieux. En 2024, les jeunes reconnaissent Bideau à son seul grain de voix depuis sa participation à la série «H» sur Canal+. A l’Hôtel Cornavin, un couple d’ados l’a repéré et s’approche, intimidé de voir le professeur Strauss en personne. «Bonjour, vous êtes bien...?» balbutie la demoiselle. JLB opine et lâche un claironnant: «Oui, c’est moi, Jean-Cul Dibeau!»

- Jean-Luc Bideau, vous avez grandi à Genève, dans le quartier cossu de Champel.

- Je me souviens qu’à l’église il y avait la figurine d’un Noir dans laquelle on mettait 20 centimes et sa tête bougeait pour vous remercier. (L’air effaré.) Vous vous rendez compte? Je suis né en 1940 avec les marques de cet héritage colonial. Ce matin, sur France Culture, j’entendais un praticien constater que la médecine n’avait pas le même regard sur la santé des patients selon qu’ils étaient Noirs ou Blancs. C’est quelque chose qui reste, même si l’on n’est pas raciste.

- Vos parents, Pierre et Lucie, se sont séparés lorsque vous aviez 3 ans. Quel rôle cela a joué dans votre vie et votre carrière?

- C’était en 1943. Ma mère a dit: «Est-ce que je peux prendre Jean-Luc avec moi?» Et ça n’a pas été possible. Si l’épouse divorçait, chose rare, elle était considérée comme volage et l’homme décidait. Les femmes n’existaient pas à cette époque. Mon père a eu le droit de garde sur mon frère aîné, François, et moi-même. J’en ai souffert énormément. Ma femme me le rappelle encore, même à mon âge. C’est comme ça que je suis devenu acteur.

Jean-Luc Bideau (à gauche) ici avec sa mère adorée et son frère, François, de quatre ans son aîné.

Collection privée de Jean-Luc Bideau

Jean-Luc Bideau (à gauche) ici avec sa mère adorée et son frère, François, de quatre ans son aîné.

Collection privée de Jean-Luc Bideau- Pourquoi?

- J’ai été éloigné de toute rigueur chez mon père lorsqu’il s’est remarié. J’avais 10 ans et le très bon élève que j’étais est devenu un cancre. J’ai fini à l’Ecole de commerce où je répétais à l’envi: «Je veux être acteur.» Les profs se sont dit: «On va lui donner une chance.» Ils ont un peu haussé mes notes et j’ai eu mon diplôme. Là-dessus, je suis parti à Paris faire le Conservatoire d’art dramatique dans la même classe que Françoise Dorléac, Geneviève Casile et Marlène Jobert.

- Comment a réagi votre père lorsque vous lui avez annoncé votre départ?

- Il a menacé d’appeler la police. J’étais encore mineur. C’était un type carré. Ma mère, elle, vivait heureuse avec un autre homme. Elle était ravie que je parte.

>> Lire aussi: Eva Green: «J’aime les rôles extrêmes»

- Sur les images d’époque, on vous découvre vêtu d’un blazer, vous faites très sérieux et paraissez plus vieux que vos 18 ans.

- Je sais. Aujourd’hui, je n’en ai plus rien à fiche et je me fais engueuler par ma femme. Ma fille me dit: «Habille-toi un peu mieux, papa!»

- Le Bideau que l’on connaît à l’écran est inclassable, tonitruant, drôle, tendre, étrange. Celui que vous êtes aussi dans la vie, quand s’est-il manifesté?

- Au Conservatoire, en 1962, j’avais décroché le second Prix classique et le Prix de la critique, mais je n’ai rien foutu pendant dix ans. Je me pointais aux castings pour m’entendre dire: «On vous rappellera.» En 1966, j’ai repris le rôle de Jean Bouise dans la pièce «Les trois mousquetaires». En tournée, à Prague, celle qui allait devenir ma femme, Marcela Salivarova, alors interprète, m’a dit: «Pourquoi êtes-vous si mauvais comédien?» J’étais vraiment très mauvais, semble-t-il, mais très amoureux. Elle m’a quitté, j’avais été odieux. Lorsque les tanks russes sont entrés à Prague au printemps 1968, je l’ai appelée en Tchécoslovaquie. Je m’inquiétais de son sort. Elle était étudiante, avait fait Sciences Po, lettres et parlait l’arabe. Je lui ai demandé si elle voulait partir. Elle avait 28 ans et elle m’a répondu: «Oui. Et je veux faire un enfant...» Je suis allé la chercher et nous nous sommes mariés à Genève. C’est ensuite que le cinéma suisse m’a permis d’exister.

Jean-Luc Bideau et son épouse, Marcela Salivarova, avec qui il a eu deux enfants, Nicolas (1969) et Martine (1973). «Au début de ma carrière, j’étais tout le temps à Paris. Marcela régnait à la maison. Les trois premières années ont été terribles, elle était très seule à Genève.»

Kurt Reichenbach

Jean-Luc Bideau et son épouse, Marcela Salivarova, avec qui il a eu deux enfants, Nicolas (1969) et Martine (1973). «Au début de ma carrière, j’étais tout le temps à Paris. Marcela régnait à la maison. Les trois premières années ont été terribles, elle était très seule à Genève.»

Kurt Reichenbach- En quoi?

- N’ayant pas de boulot à Paris et sur les conseils avisés de ma femme, je suis allé voir Alain Tanner chez lui. Il était en pyjama. (Il l’imite.) «Ouais, salut Bideau, qu’est-ce qu’y a?» Il m’a fait jouer dans «Charles mort ou vif» (1969), son premier film, un petit rôle d’ambulancier. Là-dessus, Michel Soutter m’a engagé. Et quand Claude Goretta a monté «L’invitation», il s’est dit: «Tiens, c’est un rôle pour lui.» J’étais tellement à l’aise que j’ai explosé. On était en 1973. Tanner, ensuite, m’a pris dans «La salamandre» et «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000».

- Vous n’étiez donc pas si mauvais…

- A l’époque oui, parce que je n’avais pas encore une voix. Avec ce cinéma suisse, mon caractère a pu s’exprimer, s’épancher et je suis devenu ce que je suis. Un type difficile à vivre, mais libre. Par la suite, Marcela m’a mis en scène au théâtre entre 1980 et 2008. Ce furent d’énormes succès, notamment avec la pièce «Stratégie pour deux jambons» au Petit Théâtre de Sion (VS) et à Saint-Gervais (GE). Elle exigeait beaucoup plus de moi qu’un metteur en scène qui me connaissait mais qui ne savait pas qui j’étais. Aujourd’hui, on m’arrête dans la rue pour me demander des selfies. C’est l’effet de la série «H», avec Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, qui étaient des stars en devenir.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

- Vous n’étiez pas politisé en montant à Paris. Mai 68 vous a-t-il ouvert les yeux?

- J’ai vu, au Quartier Latin, cet élan extraordinaire. Petit à petit, je suis entré dans ce mouvement sans lancer de pavés. J’étais spectateur. J’ai pris des gaz lacrymogènes et j’ai eu les yeux brûlés pendant une nuit. De là, j’ai eu des idées plutôt à gauche. Même si, aujourd’hui, il est difficile de dire qu’on est à gauche. Parce qu’on a l’impression que ce sont plutôt les bourges qui disent ça.

- Votre père, lui, était de droite.

- Il habitait Lausanne, issu d’une famille très simple. Son propre père était vendeur des apéritifs Diablerets. Le problème de mon père, beau garçon, brillant, docteur en sciences éco, c’est qu’un jour il a voulu s’installer à Genève. Il était inscrit au Parti libéral et lisait le «Journal de Genève». Son but était d’essayer de faire partie de la bonne société, de fréquenter les grandes familles de la rue des Granges, les Reverdin, les Lombard et les Turrettini. Mais il n’a jamais pu. A son grand dam, j’avais déclaré dans une interview qu’il faisait «partie de la petite bourgeoisie».

- Comment a-t-il réagi?

- Il était furieux. Il m’a montré sa bague ornée des armoiries familiales. Il m’a sorti que nous étions issus d’une famille noble de Dijon, les Bidaut avec un t. Il a toujours été entre deux eaux. Il disait à ma fille: «Qu’est-ce que tu deviens, Martine?» Elle lui répondait: «Je fais médecine.» Il rétorquait: «Ah, tu veux devenir infirmière.» Ça reflétait quelque chose de lui. Un complexe. Il n’a jamais accepté d’être le fils d’un représentant en apéritifs.

- Que pensait-il de votre métier?

- Il s’en est désintéressé jusqu’au jour où il a découvert que je faisais carrière. Là, il a changé. J’en ai un souvenir terrible. Nous étions à Paris dans le bus menant à la Comédie-Française, où j’étais devenu sociétaire en 1988. Il s’est avancé vers le chauffeur et lui a dit: «Vous voyez le monsieur, là, c’est mon fils. Il est acteur.» (Consterné, il se prend la tête dans les mains.) Vous vous rendez compte? Il avait tout faux, tout le temps. Putain! Mais comment avoir un père pareil? Ma mère, elle, était d’une grande sensibilité. Elle est venue me voir au concours du Conservatoire alors qu’elle était déjà très malade (elle est décédée en 1963, à 52 ans, ndlr). Mon père n’est jamais venu.

- Votre mère, vous ne la voyiez qu’une seule fois par mois.

- C’est ce qu’avait décidé le juge du divorce. Elle habitait avec son second mari, un grand libraire. Quand j’allais chez eux, c’était l’harmonie, le calme et le bonheur. Ils ont beaucoup contribué à ma culture. Ma mère connaissait Jean Piat. Il m’a parlé du métier d’acteur. J’avais 15 ans et j’étais en admiration. Mon père, lui, avait épousé une femme complètement hystérique, dépressive, issue de la grande bourgeoisie allemande.

- Toujours ses rêves de grandeur?

- C’était effrayant. Il venait nous chercher dans une Pontiac vert pomme décapotable. Un jour, il nous a embarqués pour aller skier à Megève. Il avait demandé à un garagiste de lui fabriquer un porte-skis qui avait été fixé sur le coffre arrière. On roulait quand, soudain, on a entendu un énorme «wrlaack»! (Il s’étrangle de rire.) Le porte-skis avait giclé, éparpillant les lattes. Mon père est descendu, désemparé, en disant presque en larmes: «J’ai payé...» Pour nous, c’était une aubaine.

- Dans votre abondante filmographie, vous avez interprété des dragueurs lourds, phallocrates et misogynes. N’était-ce pas déjà une critique envers ce que l’on dénonce aujourd’hui comme le patriarcat?

- Absolument. Dans «L’invitation», Maurice Dutoit, mon personnage, est con comme un balai. Dans «Et la tendresse? Bordel!», la réplique «Lave-toi le c..., j’arrive!», c’est dément. C’est une charge alors que nous étions en 1973 et 1979.

- Est-ce que, à l’instar d’autres personnalités suisses du monde de la culture, vous avez été approché pour signer la pétition de soutien en faveur de Gérard Depardieu?

- J’admire beaucoup Depardieu, sa carrière comme son parcours. Mais jamais je ne me permettrais de le défendre. Il a fait des conneries, il les assume. Ce qui est effrayant, ce sont les pétitionnaires qui se rétractent. Les Jacques Weber et les Pierre Richard qui, tout d’un coup, disent: «Oui mais...» Dans le cinéma, le mouvement «#MeToo» démarré en 2017 a remis les choses en place. Si enfin les femmes s’expriment et s’expliquent: bravo!

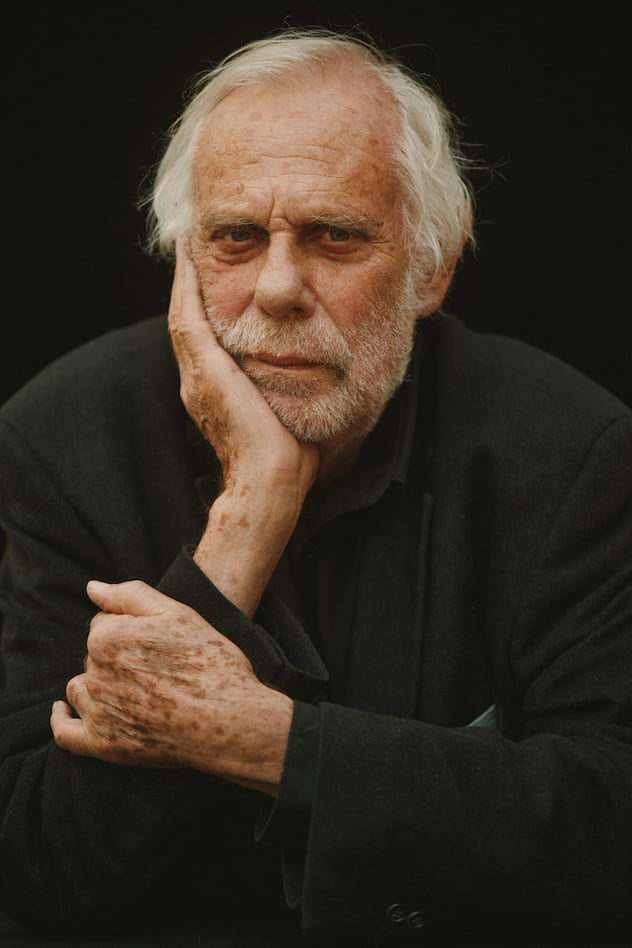

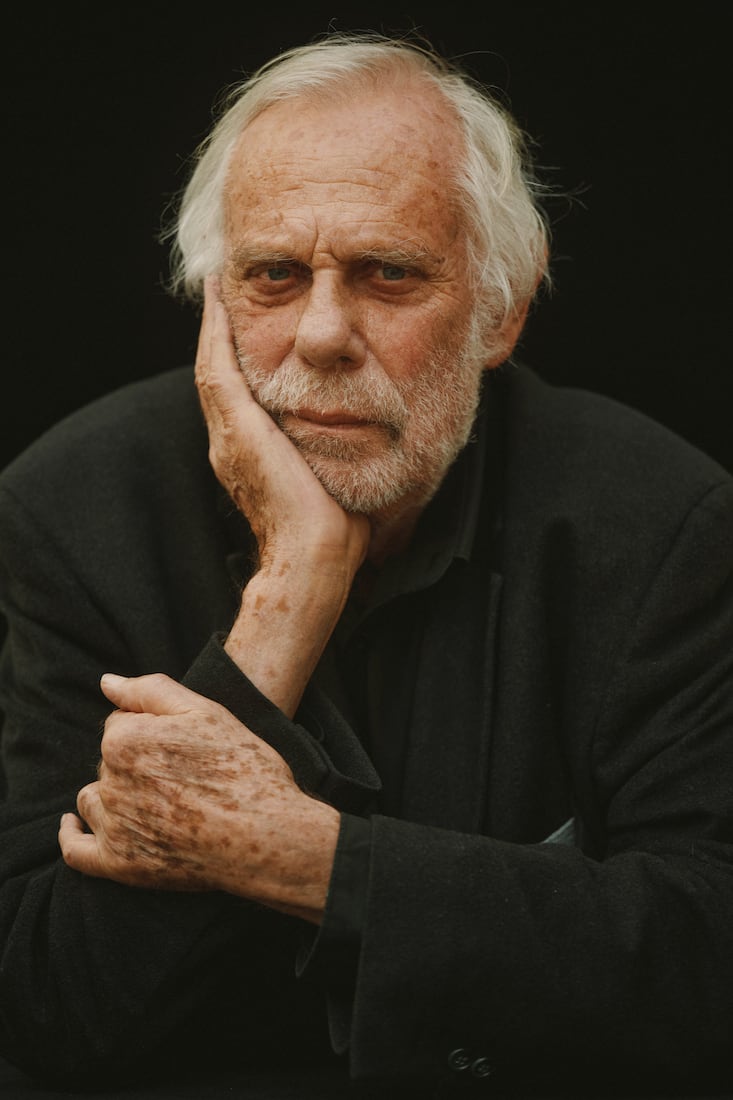

A propos de l’affaire Depardieu, Bideau parle clair: «J’admire beaucoup sa carrière et son parcours. Mais jamais je ne me permettrais de le défendre. Il a fait des conneries, il les assume. Ce qui est effrayant, ce sont les pétitionnaires qui se rétractent. Les Jacques Weber et Pierre Richard.»

Anoush Abrar

A propos de l’affaire Depardieu, Bideau parle clair: «J’admire beaucoup sa carrière et son parcours. Mais jamais je ne me permettrais de le défendre. Il a fait des conneries, il les assume. Ce qui est effrayant, ce sont les pétitionnaires qui se rétractent. Les Jacques Weber et Pierre Richard.»

Anoush Abrar- Vous avez 83 ans et de l’énergie. Comment entretenez-vous la machine?

- Je marche moins bien. Je suis un peu plus lent, j’ai un problème de vertèbres. On a dû m’en fixer deux et ça n’a pas fonctionné. Je fais du yoga sous l’autorité de ma fille à Onex, dans une salle communale, tous les lundis. Ça me fait un peu chier, mais si je n’y vais pas, j’entends (il prend une grosse voix): «T’es pas venu, papa, la semaine passée?» Sinon, je tiens mon journal intime. J’écris des banalités, c’est une discipline. Pour déconner, souffrir, je raconte ce qui est arrivé la veille. Et je me suis mis à étudier la flûte.

- En début d’année, la presse a évoqué la prostate du roi Charles III. La vôtre a fait couler beaucoup d’encre en 2006, après votre opération.

- J’ai essayé de lever l’un des derniers tabous masculins et ses conséquences. J’avais un cancer. Il a fallu enlever la prostate afin d’éviter la prolifération de métastases. J’ai été opéré à l’ancienne. Maintenant, on le fait plus finement avec des écrans et le robot Da Vinci afin de limiter les dégâts.

- Alain Delon souhaite se faire inhumer dans la chapelle de son domaine de Douchy, entouré des tombes de ses chiens. Pour votre acte final, avez-vous réservé votre place entre Grisélidis Réal, François Simon et Jean Calvin au cimetière des Rois?

- Il y a des moments où l’idée de la mort me travaille et d’autres où je me dis: «Ouf!» Ce qui signifie: «Je m’en fous.» Maintenant, on meurt tranquille, sans douleur. Quant à une quelconque cérémonie, alors non, pitié. Laisse tomber la neige. Je n’en ai rien à foutre!

>> Lire aussi: Alain Delon: «Je dois tout aux femmes»