Bonjour,

La folle aventure de Joël Dicker et Jean-Jacques Annaud

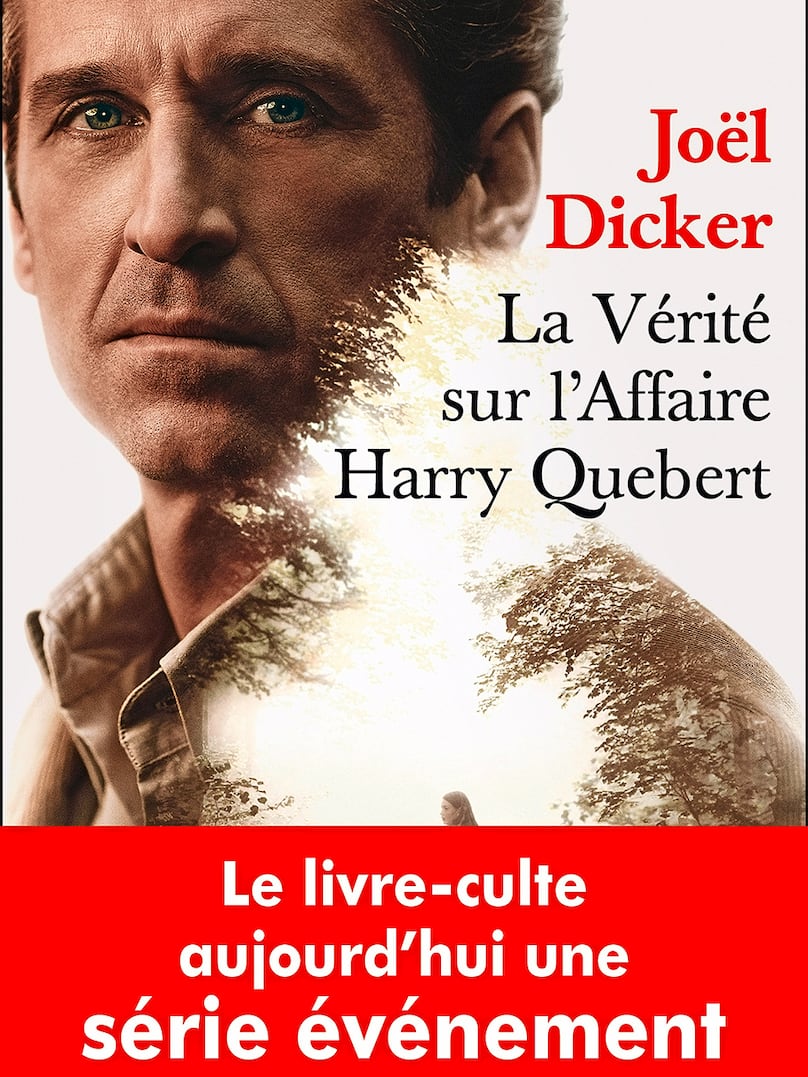

Le cinéaste a adapté pour la télévision «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», le best-seller mondial du romancier genevois, qui va devenir papa en janvier. Rencontre à Paris au domicile du réalisateur, où ils livrent les secrets de leur folle entreprise.

Dana Didier

Lorsqu’il retrouve Jean-Jacques Annaud à Paris, le romancier genevois Joël Dicker lui donne du maître. Entre l’écrivain de 33 ans et le cinéaste de 75 printemps, on se taquine. Les deux hommes ont tissé un lien fort, joyeux, empli d’estime. «Ce garçon est trop grand, trop beau, trop talentueux», lance, l’œil rieur, le réalisateur dans l’ascenseur de TF1. Comme un père à son fils, il prend des nouvelles de sa famille: «Comment va Madame et le petit?» Dicker, heureux, tempère. «Elle va bien, mais c’est pour le mois de janvier», dit-il, confirmant qu’il va devenir papa.

Ils viennent de donner une master class passionnante juste après l’enregistrement d’un Pardonnez-moi avec Darius Rochebin et repartent, volubiles et complices, pour les studios de Radio France.

Annaud, cheveux couleur de neige, a gardé la vitalité d’un jeune homme. Il a consacré sa vie au 7e art. Une vie pour le cinéma, c’est même le titre de sa biographie (Ed. Grasset). Il conclut sur sa toute dernière œuvre: l’adaptation du best-seller de Dicker, La vérité sur l’affaire Harry Quebert, déjà vendu à travers le monde à plus de 3 millions d’exemplaires. C’est désormais une minisérie TV visible dès le 20 novembre sur la RTS et ce sera un DVD pour Noël.

Les dix épisodes de 52 minutes ont été réalisés avec les moyens du cinéma: cinq caméras, des grues et des drones. Un budget de 55 millions de dollars, 251 décors et 238 acteurs pour 81 jours de tournage. Sacré défi. «Un long métrage de 1 h 50 nécessite à lui seul 40 journées de plus», précise Annaud.

Après huit heures d’une promotion marathon, ils se donnent rendez-vous au domicile du réalisateur dans le VIe. «Dans ma vie, il y aura un avant et un après Annaud», avoue Dicker, impressionné par son aîné dont il a pu suivre le travail en plateau. Ancien élève du Cours Florent, il apparaît même furtivement, en flic notamment.

«A la fin du tournage les gens pleuraient», témoigne-t-il. L’enchanteur Annaud sait fidéliser ses troupes. Avec lui, tout est réglé comme du papier à musique. Certains techniciens attachés à son travail sont les enfants de ceux qui avaient déjà œuvré sur La guerre du feu au début des années 80.

En guise de souvenir, Joël

Dicker a ramené chez lui un clap, les menus et les coupures de presse encadrées, une partie du décor d’un diner américain à l’ancienne.

Une aventure passionnante

Passer de l’écrit à l’image fut une aventure passionnante. Fin 2015, la femme du réalisateur a l’idée de l’emmener dans les Caraïbes. Laurence est aussi sa scripte. Lorsqu’il mûrit un projet, ils s’isolent, très loin. Cette fois, elle a préféré une île au sud de Cuba à l’Islande. «Jean-Jacques travaille tout le temps. S’il se baigne, c’est au-

dessous des genoux afin de continuer à lire», remarque-t‑elle, amusée. Et lui d’ajouter: «Tu te souviens de ce jour où je travaillais et que notre pirogue a été attaquée par un hippopotame?»

Dans ses bagages il a emporté le roman de 850 pages. «J’ai fermé les rideaux et je n’ai pas décroché. La force de Joël est de savoir raconter une histoire là où d’autres se gargarisent de mots. Pour la première fois de ma vie je me suis dit: «On ne touche à rien.» Il y avait là une charpente en béton.»

Annaud, rompu à l’art de l’adaptation, avait ramé pour tisser le canevas de La guerre du feu ou du Dernier loup. Il a porté à l’écran Le nom de la rose d’Umberto Eco et L’amant de Marguerite Duras. Son expérience n’a pas été de trop. Joël Dicker, qui n’aime pas les descriptions, dit volontiers: «Je laisse au lecteur sa part de travail et d’imaginaire.» Une gageure pour Annaud. Le réalisateur a dû faire appel à son savoir-faire, à un flair de détective et à une volonté à toute épreuve. «Un film, c’est trois ans de ma vie», dit-il. Son premier défi fut de repérer le lieu qui cristallise l’atmosphère de ce thriller-puzzle: la maison de Harry Quebert et le jardin dans lequel on retrouvera les restes de la jeune Nola, disparue le 30 août 1975. «Je suis parti en voiture et j’ai parcouru des milliers de kilomètres de Boston à Halifax au Canada.»

Il a visité le Maine. Enfant, Joël Dicker y passait ses vacances. En 2009, c’est là que le jeune auteur a rédigé les premières pages de son ouvrage paru en 2012.

Au final, Annaud jettera son dévolu sur Forestville, à 570 km de Montréal. Il y fera construire Goose Cove, la villa du personnage central, incarné par Patrick Dempsey. Une fois sur place,

Dicker est ébahi. «Tu ne m’avais jamais demandé comment était la maison, dit-il à Annaud. Et en la découvrant, je me suis dit: «C’est exactement ça!»

Dès le premier jour du tournage, au bord d’une plage bordée d’une forêt, il voit son roman se matérialiser. Il se souvient de Patrick Dempsey arrivant en voiture avant de faire mine d’ouvrir la porte du domicile. «La scène suivante a été tournée à l’intérieur quatre mois plus tard en studio.» Le spectateur ne verra pourtant qu’un seul plan. «C’est fascinant. Il faut reproduire, à des semaines d’intervalle, la même tache de sueur s’il revient d’un jogging ou sa raie du bon côté.»

Afin de respecter le texte, Jean-Jacques Annaud a dépassé sa propre intuition en s’entourant d’experts. «J’ai étudié le style de la maison avec des architectes, j’ai fait appel à des sociologues. Je me suis inspiré des tableaux d’Edward Hopper. J’ai même consulté des spécialistes de la population afin de comprendre quel était l’équilibre ethnique de cette petite ville de province.»

Il ira même – la loi américaine l’y oblige – jusqu’à faire vérifier s’il existe un vrai Harry Quebert. «S’il n’y en a qu’un, vous risquez des ennuis. S’il en existe dix, on ne pourra pas vous reprocher de vous être inspiré de sa vie.»

La villa ne sera hélas pas un lieu de pèlerinage pour les fans. Tout a disparu. «Le soubassement et le premier étage ont été construits par des ouvriers locaux rompus aux conditions climatiques, précise Annaud. Le second étage, ce ne sont que des effets spéciaux, car le vent souffle si fort qu’en le construisant nous aurions dû tout réaliser en béton.»

Avant ses repérages, le réalisateur a écrit la base du scénario, ou outline, réduisant l’histoire scène par scène. Il se lève de son canapé et ramène le document de 200 pages. «J’ai notamment travaillé à Verbier, où je possède un petit appartement, pour écrire les épisodes 1 et 2. Ma femme, amie de Jean-Claude Killy, est une excellente skieuse. Chacun son sport.»

Ensuite, différents corps de métier se sont activés. «Ma costumière m’a fait voir des échantillons de velours pour la veste de Dempsey. Je suis parti à New York rencontrer mon actrice, Kristine Froseth.» Il y a eu des imprévus. «L’un des propriétaires n’étant plus d’accord sur la location d’un lieu, on a dû ajouter deux jours de repérages et trouver un autre endroit. Il a fallu dîner avec son détenteur pour le convaincre. Si je ne fais pas cet effort, je n’ai pas le décor.»

Annaud se démultiplie. C’est à lui qu’incombe le casting final. «Sans les bons comédiens, mon film chavire. Chaque rôle principal – il y en a trente – va me prendre deux à trois jours. Je les interviewe et ça se termine souvent dans les larmes. Ils me racontent des histoires passionnelles qui sont autant de sources d’inspiration.»

Après des années dans la série Grey’s Anatomy, Patrick «Dr Mamour» Dempsey souhaitait changer de registre. «Sur le tournage, il répétait souvent: «Stick to the book (il faut coller au livre)», se souvient Dicker. Dempsey, charmeur incarné, est parfaitement crédible dans la peau de son personnage, apparaissant à trente ans d’écart. Annaud a gagné son pari. L’éditeur Bernard de Fallois a eu le nez creux en refusant les 96 propositions précédentes. Steven Spielberg et d’autres furent éconduits par cet homme, fin cinéphile et roué négociateur, disparu en janvier à 91 ans. Entre autres qualités, il recherchait la passion afin de porter à l’écran l’œuvre de son jeune poulain. «L’un des prétendants nous avait sorti le grand jeu au restaurant, se souvient Joël Dicker. Une fois au vestiaire, il a récupéré son manteau. Je l’ai vu tirer une pièce de 2 euros de sa poche, puis se raviser. Je me suis dit: «C’est mal parti.» Et on l’a écarté.» Jean-Jacques Annaud ne s’est pas attaché à cette histoire par hasard. «J’y ai trouvé de multiples échos à ma vie», confie-t-il. Comme cette liaison entre Harry Quebert et Nola, âgée de 15 ans. «A 12 ans, je me suis mis à draguer ma prof de français, qui en avait 28.» Voyant qu’elle avait affaire à un élève brillant, elle suggéra de le faire passer en section classique. «Elle m’a donné des cours particuliers, enseigné le latin et beaucoup d’autres choses délicieuses encore», ajoute-t-il encore ému par ce souvenir fondateur.

Pas étonnant que son autobiographie s’ouvre sur cette phrase de Nietzsche: «Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer.» Son émerveillement est intact. Il conclut: «Il ne faut pas oublier que nous sommes là pour faire rêver.» Une mission pour le cinéaste comme pour le romancier.