Bonjour,

Cellules souches: «Le don de mon frère m’a sauvé la vie»

Sans une greffe de cellules souches, Sara n’aurait pas survécu à la leucémie foudroyante qui l’a frappée en 2012. Le point sur les cellules souches, leur utilité, les maladies qui nécessitent d’en recevoir et les explications pour devenir donneur.

Baumann Patrick

Chaque année, plus d’un millier d’enfants et d’adultes sont touchés en Suisse par la leucémie ou une autre maladie du système hématopoïétique. Beaucoup d’entre eux peuvent être soignés grâce à une transplantation de cellules souches du sang, qui représente leur seul espoir de guérison.

Une greffe encore parfois mal connue du grand public, qui se pratique en Suisse dans trois centres spécialisés, à Zurich, à Bâle et à Genève.

Mais pour près de 40% des patients, impossible de trouver un donneur dans le monde, d’où l’importance de promouvoir régulièrement le don de cellules souches. Le point en huit questions avec le professeur Yves Chalandon, chef du Service d’hématologie et responsable de l’unité d’hématologie oncologique et de transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques aux HUG.

- Qu’est-ce qu’une cellule souche sanguine?

C’est une cellule parentale qui est en veilleuse et «dort» dans la moelle osseuse et qui donne régulièrement naissance aux différentes cellules différenciées qui constituent le sang: les globules rouges, qui transportent l’oxygène dans le sang, les plaquettes, qui sont importantes pour la coagulation, et les globules blancs, qui sont nos défenseurs contre les germes provenant de l’extérieur et pouvant être délétères en leur absence. - Quelles cellules souches sont transplantées sur l’homme?

Actuellement, seules les cellules souches de la moelle osseuse, du sang périphérique ou du sang de cordon fœto-placentaire le sont de manière régulière et reconnue. Les cellules souches embryonnaires, que l’on pourrait utiliser pour régénérer d’autres organes, n’en sont encore qu’au stade des études précliniques sur des souris et des essais cliniques sont en cours pour évaluer leur utilité, qui semble prometteuse dans certaines circonstances.

En revanche, la greffe de cellules souches de la moelle se pratique depuis le début des années 1960, avec un développement qui s’est fait ver la fin des années 1970 et qui a actuellement pris des proportions très importantes. On compte environ 20 000 transplantations allogéniques (avec un autre donneur que soi-même) par année en Europe, environ 270 en Suisse, entre 70 et 80 à Genève. - Comment prélève-t-on les cellules souches d’un donneur?

Soit sous anesthésie générale durant une intervention d’environ une heure et demie où l’on prélève du sang dans la moelle au niveau du bassin, des deux côtés de l’os iliaque. Soit en stimulant le passage des cellules souches de la moelle dans le sang grâce à un traitement par injection sous-cutanée de facteurs de croissance.

Après cinq jours d’injections, le donneur va être branché pendant cinq heures à une machine qui centrifuge son sang et permet de répartir les cellules selon leur poids et leur taille, en concentrant les globules blancs en une couche qui contient les cellules souches sanguines. C’est ce type de prélèvement, dit périphérique, qui intervient dans 80% des cas, car il ne nécessite pas d’hospitalisation. Mais selon les conditions du patient ou du donneur, un don de moelle sera préféré. - Quelles sont les pathologies qui nécessitent une greffe de cellules souches?

Certaines leucémies aiguës et leucémies chroniques, certains états préleucémiques, appelés syndromes myélodysplasiques, les insuffisances médullaires acquises ou héréditaires, certains lymphomes ou maladies génétiques liées au sang ou encore des déficits immunitaires sévères. - Avons-nous tous la même réserve de cellules souches sanguines?

C’est difficile à comptabiliser. Nous avons une grande réserve de cellules souches, qui ne sont donc pas toutes utilisées, ce qui fait que même un donneur qui donne plusieurs fois ses cellules souches n’est pas prétérité. Il suffit de très peu de cellules souches pour régénérer de la moelle chez un patient. - Le risque de rejet est-il le même que dans d’autres greffes d’organe?

Il est moins élevé. Entre 2 et 5% avec un donneur qui n’est pas apparenté avec le receveur. C’est le rejet inverse, ou maladie du greffon contre l’hôte, qui est, lui, plus fréquent. - Combien de donneurs dans le monde et en Suisse ?

Il y a 37,1 millions de donneurs potentiels dans le monde, et 159 794 en Suisse. C’est un chiffre honorable, même si certains pays font plus encore, comme l’Allemagne, qui a un registre d’environ 8,5 millions de donneurs, ou le Portugal et Israël, où jusqu’à 20% de la population est donneuse de cellules souches.

Il faut préciser aussi que les progrès énormes réalisés dans les manipulations de traitement permettent aujourd’hui de faire

des greffes avec des donneurs qui ne sont pas à 100% compatibles, ce qui n’était pas faisable il y a encore dix ou quinze ans. Mais la population de donneurs vieillit et il faut la renouveler sans cesse. - Qui peut donner ses cellules souches et quelle est la limite d’âge?

Il faut avoir entre 18 et 40 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kg et remplir les critères pour le don du sang, notamment ne pas avoir souffert d’hépatite C, d’infarctus du myocarde ou d’un cancer. La jeunesse est un critère important, mais on a déjà prélevé chez des donneurs de 70 ans au sein d’une même famille.

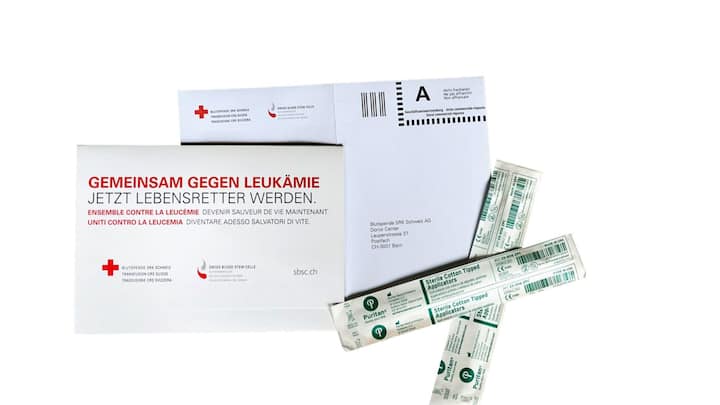

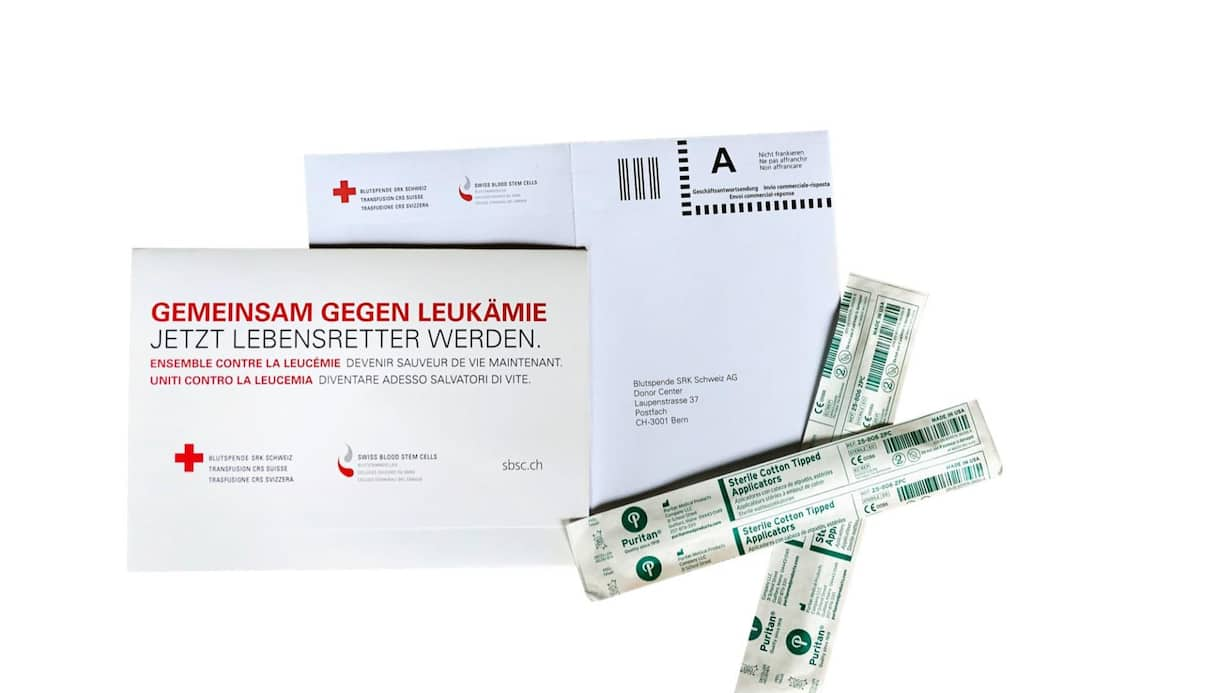

Le don est anonyme et gratuit. Il suffit de s’inscrire sur www.sbsc.ch/enregistrement et de remplir un

formulaire en ligne.

On reçoit en retour, par la poste, un kit contenant un acte de consentement et des bâtonnets pour effectuer un prélèvement dans la bouche. La muqueuse buccale permettra de déterminer les caractéristiques tissulaires du futur donneur.

Une fois inscrit au registre, il sera à disposition pour des patients dans le monde entier et pourra être sollicité dans les semaines qui viennent ou seulement après plusieurs années. Et il est possible de se rétracter à tout moment.

«Je suis une miraculée»

On peut dire que le ciel lui est tombé sur la tête le 19 décembre 2012. Au départ, c’est un rhume qui ne passe pas, une grosse fatigue, un manque d’appétit, rien de très inquiétant, mais qui nécessite malgré tout une visite médicale. Le diagnostic tombera quelques heures plus tard: leucémie myéloïde aiguë (LMA), plus communément appelée leucémie foudroyante. L’urgence est là. «Si j’avais attendu encore une semaine, je ne serais pas ici aujourd’hui pour témoigner», assure cette Valaisanne de 44 ans qui revient de loin. «C’est une question d’heures», lui dira le spécialiste à l’hôpital de Sion. Juste le temps pour Sara Sierro de prendre congé de ses trois enfants en essayant de retenir ses larmes et il faut filer au CHUV.

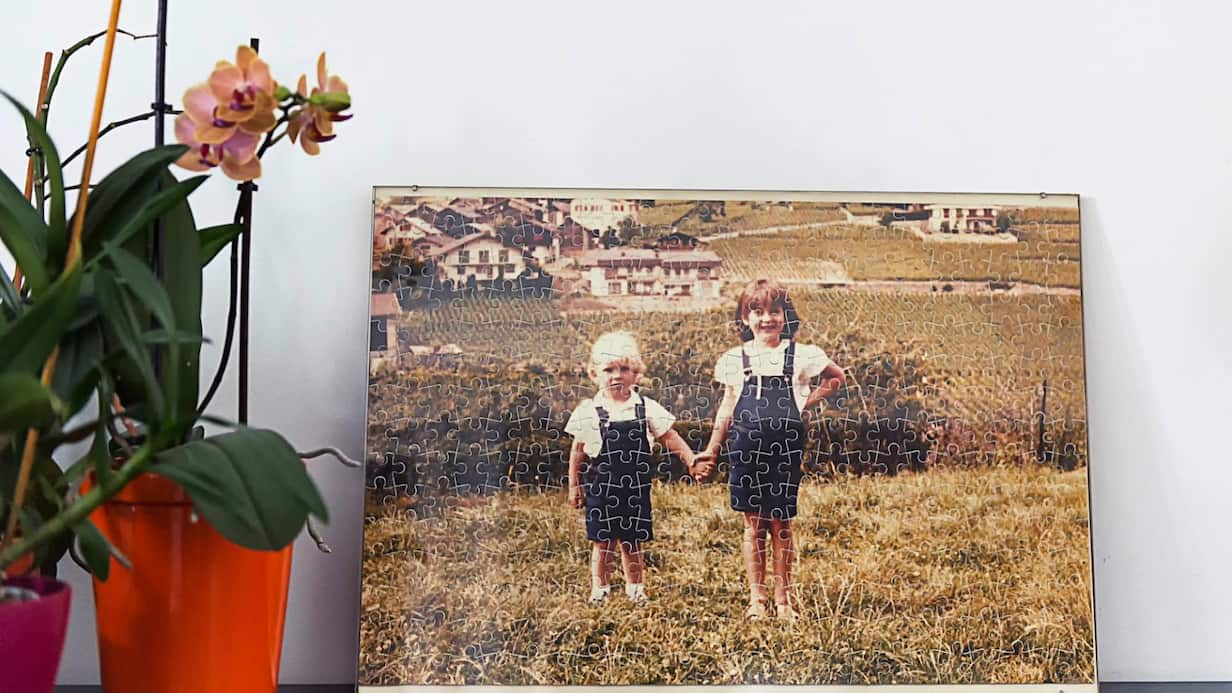

L’émotion l’étreint à l’évocation de ces heures difficiles. Elle nous explique son parcours dans un restaurant de Sierre, au côté de son frère Julien. Tous deux sont présents pour témoigner et inciter à donner ses cellules souches. «Cela ne coûte rien, c’est comme un don de sang», affirme le Valaisan qui a donné les siennes pour sauver sa sœur. Ces précieuses cellules souches présentes dans la moelle osseuse qui sont à l’origine de nos cellules sanguines.

Au sein d’une fratrie, les chances d’être compatible varient entre 25 et 30%. Ce qui est touchant, c’est que ces deux-là n’ont jamais douté de l’être, comme si la compatibilité affective se doublait d’une compatibilité génétique. «Avant la greffe, j'avais le rhésus 0+; aujourd'hui, je suis A+, comme mon frère. Nous avons désormais le même ADN au niveau du sang», sourit Sara.

La jeune femme a été greffée le 10 juillet 2013 à Genève, par le professeur Chalandon. Mais elle a subi auparavant trois cures de chimiothérapie intensive au CHUV, un traitement anti-cancéreux parmi les plus agressifs, explique-t-elle, «celui où l’on s’approche le plus près de la mort. A chaque séance de chimiothérapie, l’infirmière devait mettre des gants pour se protéger, le produit injecté étant à la fois un médicament qui sauve mais aussi un poison. Je ne pouvais plus manger, j’avais le système digestif complètement brûlé. Je disais intérieurement au produit qu’on m’injectait par voie veineuse: «Va où tu veux, mais tu m’enlèves cette saloperie, j’ai trois enfants à élever et à marier!»

Sa jeunesse est un avantage mais aussi un danger, car la maladie progresse plus vite. Au vu de son immunité réduite à zéro, la moindre blessure ou infection pouvait lui être fatale. «C'est mon père qui me coupait les ongles. Mon état pouvait se détériorer en quelques minutes! Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de ma famille, de mon compagnon, qui tenait mon verre quand je ne pouvais pas boire toute seule, de ma maman, qui s’occupait de mes enfants.»

Le 9 juillet, un jour avant la greffe et après avoir suivi un traitement sur cinq jours pour stimuler son système immunitaire et par conséquent la production de cellules souches, son frère Julien s’en fait prélever 8 décilitres. Toutes les autres substances sanguines non nécessaires lui seront ensuite retransfusées. «C’était mon anniversaire, il m’a envoyé une photo, se souvient Sara, des brillances dans les yeux. Ma fille fêtait ses 10 ans le lendemain, le jour de la greffe, je me suis dit qu’il y avait trop de signes pour que ça ne marche pas!»

Avant l’intervention, son fils a aussi demandé si, avec le sang de son tonton dans les veines, sa maman allait savoir jouer de la guitare et faire de la moto comme lui! Sourire. Sara le reconnaît, l’humour, qui ne manque pas dans la famille, l’a souvent aidée à traverser cette épreuve!

Deux semaines après la greffe, son taux de globules blancs est déjà monté à 0,1%: c’est bon signe, les cellules souches de Julien se sont mises au travail. Six semaines plus tard, il grimpera à 1%. Le taux d’une personne en bonne santé oscille entre 5 et 10%. «C’était comme gagner au loto», lance-t-elle avec enjouement. Le retour à Miège peut dès lors être envisagé, mais Sara devra encore s’astreindre à un régime alimentaire strict et ne voir personne. Le 21 octobre, c’est l'arrêt des médicaments anti-rejet. Puis, six mois plus tard, la reprise de son activité d’ergothérapeute à 20%. Aujourd’hui, c’est une femme reconnaissante et en bonne santé qui témoigne, même si parfois la maladie se rappelle à son bon souvenir, avec une baisse d’énergie sans raison apparente, des intestins fragilisés par les nombreuses chimiothérapies... Mais le positif reprend très vite le dessus. «C’est une chose avec laquelle je dois vivre. Je sais que je suis une miraculée!»

Devenir donneur?

Inscrivez-vous sur www.sbsc.ch/enregistrement

Vous recevrez un en retour, par la poste, un kit qui contient un acte de consentement et des bâtonnets pour effectuer un prélèvement dans la bouche, qui permettra de déterminer les caractéristiques tissulaires du futur donneur.