Bonjour,

Cancer du sein: faut-il avoir peur des hormones de synthèse?

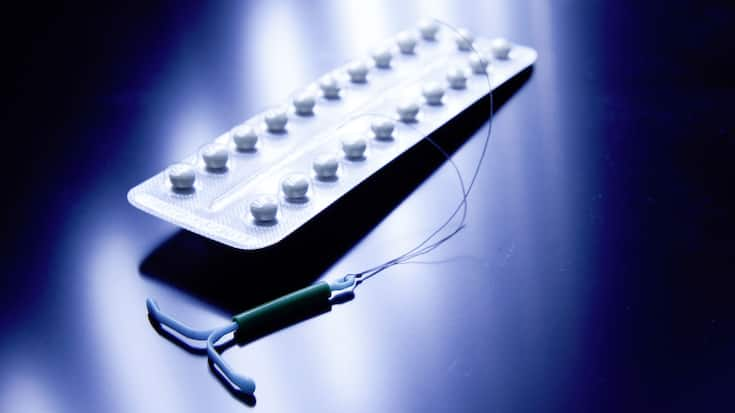

Globalement, les hormones de synthèse présentes dans des contraceptifs oraux parmi les plus consommés ainsi que les traitements hormonaux et les stérilets aux hormones augmentent le risque de cancer du sein de 20 à 30%, selon plusieurs études épidémiologiques. Alors que cette pathologie touche près d’une femme sur huit en Suisse, beaucoup d’entre elles ne sont pas informées du danger.

Christian Rappaz

La sacro-sainte pilule, qui a permis la libération sexuelle des femmes il y a plus de soixante ans, suscite de plus en plus de débats et de controverses. En cause, ses effets secondaires souvent sous-estimés, quand ils ne sont pas carrément tabous ou passés sous silence. De nombreuses études démontrent pourtant qu’un choix plus éclairé des contraceptifs hormonaux éviterait bien des problèmes et des dégénérescences.

Julie de TriboletLe cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la cause de décès de femmes par cancer la plus élevée dans le monde. En Suisse, la maladie touche chaque année 6500 femmes et une cinquantaine d’hommes, sans parler des implications pour les familles. Un nombre sans cesse en augmentation depuis plusieurs décennies. Au point que le phénomène est devenu un véritable problème de santé publique. Les causes de cette accélération du nombre de cas et de l’âge parfois précoce des victimes de ce cancer demeurent encore floues. La Faculté cite les antécédents familiaux, la prédisposition héréditaire, le nombre élevé de cycles dans la vie d’une femme, l’âge tardif de la première grossesse, le surpoids après la ménopause, le tabagisme ou encore une consommation excessive d’alcool. «Le sein est l’organe qui se développe le plus après la naissance, entre puberté et ménopause. Durant tout ce temps, il demeure donc très sensible aux facteurs environnementaux», précise la professeure Cathrin Brisken, chercheuse à la Faculté des sciences de la vie de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Des millions de femmes concernées

Référence planétaire, la scientifique d’origine allemande fait autorité dans le domaine complexe des mécanismes de contrôle endocrinien. Ses recherches visent à comprendre comment les hormones (propres) des femmes, qui contrôlent la puberté, les cycles et la grossesse, contribuent au cancer du sein, afin de mieux prévenir et traiter la maladie. «Depuis le début du XXe siècle, notre environnement a été contaminé par toutes sortes de substances synthétiques produites à grande échelle qui peuvent déranger le travail important des hormones, naturelles ou pas, dans notre corps, même à des concentrations minimes. A certains endroits, près des stations d’épuration, leur concentration, produite par l’urine des femmes, peut être telle que des poissons changent de sexe», explique Cathrin Brisken, auteure d’une étude au long cours (sept ans) à la tête d’une équipe de l’EPFL. Dans son collimateur, ces différentes progestines de synthèse (substances qui imitent la progestérone, l’hormone de la grossesse), utilisées dans la pilule, le stérilet hormonal, les traitements de l’endométriose ainsi que les hormonothérapies post-ménopause. Une panoplie thérapeutique qui concerne des millions de femmes à travers le monde.

Amiante, cigarette, hormones de synthèse: même combat?

Un lien entre ces médicaments et l’augmentation des risques de développer un cancer du sein a été établi par de nombreuses études épidémiologiques. En 2005 déjà, une vaste étude danoise (dix ans) réalisée sur 1,8 million de femmes âgées de 15 à 49 ans avait mis en lumière la corrélation entre contraceptifs hormonaux et cancer du sein. Au cours de cette décennie d’investigation, 11 517 femmes avaient vu apparaître un cancer du sein. Leurs auteurs avaient conclu à un risque grandissant avec l’allongement de la durée d’utilisation de la pilule contraceptive: 9% après un an, 38% après dix ans et jusqu’à dix ans, de manière dégressive, après l’arrêt définitif du contraceptif hormonal. Des taux qu’une partie de la communauté médicale ne reconnaît pas encore, opposant qu’aucune étude clinique n’a encore démontré cette amplification. «Il a fallu 50 ans pour conclure que l’amiante est cancérogène et 80 ans pour la cigarette», rappelle la chercheuse, en précisant que toutes les progestines ne sont pas concernées. «Certaines, à l’instar du lévonorgestrel par exemple, présent dans le stérilet Mirena, sont plus agressives que d’autres dans nos expériences. Il existe une large gamme de substances et souvent les femmes changent de produit, ce qui complique l’observation de leurs effets.»

>> Lire aussi: Cancer du sein: de nouveaux traitements plus efficaces

Difficulté supplémentaire propre à notre pays, la pilule et le stérilet n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie, aucune statistique ne précise qui prend quoi et pendant combien de temps. «Et le cancer du sein est long à se développer», renchérit Cathrin Brisken, pour qui le choix de la méthode contraceptive doit être mûrement réfléchi et évalué plus encore lorsque des prédispositions apparaissent dans l’historique familial.

Professeure associée en sciences de la vie et ex-doyenne de l’école doctorale de l’EPFL, Cathrin Brisken est une sommité mondialement connue et reconnue pour ses recherches sur l’influence des hormones sur le développement du sein et du cancer. Parmi ses titres, nous citerons sa fonction de cheffe d’équipe à Breast Cancer Now, Institute of Cancer Research, à Londres, où elle coordonne une équipe de chercheurs qui se concentrent sur l’interaction très complexe entre les hormones et les différents types de cellules du sein, qui conduit au développement du cancer.

Julie de Tribolet

Professeure associée en sciences de la vie et ex-doyenne de l’école doctorale de l’EPFL, Cathrin Brisken est une sommité mondialement connue et reconnue pour ses recherches sur l’influence des hormones sur le développement du sein et du cancer. Parmi ses titres, nous citerons sa fonction de cheffe d’équipe à Breast Cancer Now, Institute of Cancer Research, à Londres, où elle coordonne une équipe de chercheurs qui se concentrent sur l’interaction très complexe entre les hormones et les différents types de cellules du sein, qui conduit au développement du cancer.

Julie de TriboletPremière mondiale à l’EPFL

Jusqu’ici, les études expérimentales étaient réalisées avec des approches in vitro, loin du sein humain. Grâce au consentement donné au cours des années par plus de 300 Romandes ayant subi des mammoplasties, le laboratoire de l’EPFL a pu développer des techniques utilisant des tissus mammaires. Le team lausannois a pu greffer des cellules humaines dans les canaux lactifères de souris et surveiller leur croissance in vivo. Une première mondiale. «Avec ces tissus sains, nous n’avons jamais été aussi proches de la réalité du point de vue physiologique», confirme Cathrin Brisken, dont l’objectif était d’examiner une série de six progestatifs contenus dans différentes pilules largement utilisées impliquées dans le risque de cancer du sein.

Et sa conclusion est claire: certains d’entre eux, dits androgènes, stimulent la prolifération cellulaire dans le sein alors que d’autres pas. «Nous avons constaté chez les souris traitées à long terme des changements dans les cellules qui ressemblent à des lésions précoces ou prémalignes», explique celle qui est considérée comme une sommité mondiale par ses pairs, en plaidant pour un choix plus éclairé en matière de contraceptifs et de thérapies hormonales. «Les progestatifs ayant une activité anti-androgène sembleraient plus sûrs que ceux plus proches de la testostérone par rapport au cancer du sein», détaille la scientifique, qui envisage de réaliser une étude encore plus poussée dans les années à venir. «Nos précédents travaux concernaient exclusivement les progestines. Nous souhaitons y ajouter les œstrogènes pour être encore plus proches de la situation clinique.»

Selon la Société suisse de gynécologie, citée par «Le Temps», les pilules contenant des progestatifs androgéniques, qui ont l’avantage de présenter un risque moindre de thrombose et d’embolie, restent les plus prescrites, malgré leur danger. Idem concernant le stérilet type Mirena. Une étude finlandaise réalisée sur près de 120 000 patientes âgées de 25 à 42 ans démontre que ce système intra-utérin libérant du lévonorgestrel augmente le risque de cancer dans les mêmes proportions que la pilule. «Ces résultats doivent être considérés à la fois comme une alerte et un encouragement à réaliser de nouvelles études. Il convient cependant d’avertir du risque potentiel de cancer du sein les femmes qui se voient proposer ce type d’hormones», peut-on lire dans ses conclusions.

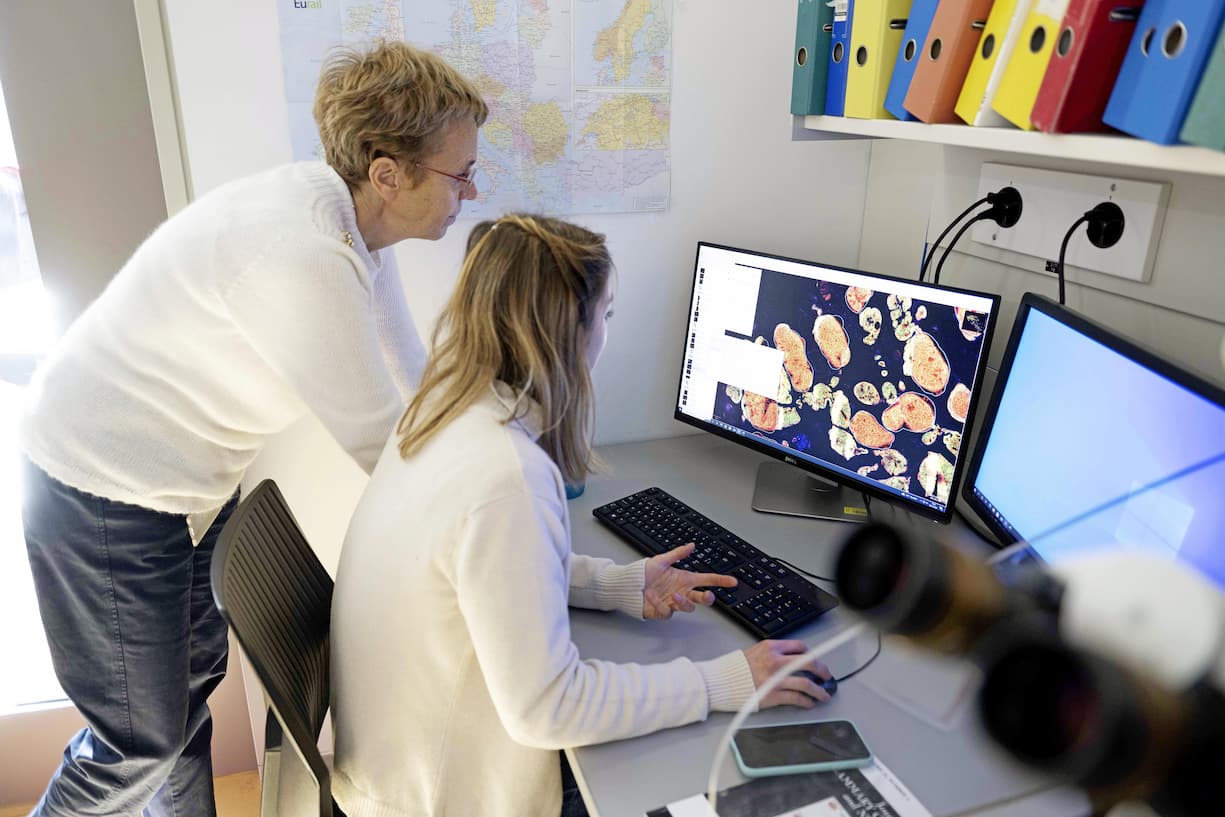

Cathrin Brisken (à g.) dans son service de l’EPFL, scrutant des résultats en compagnie d’une de ses assistantes. A ce jour, les travaux de la chercheuse d’origine allemande ont fait l’objet de 76 publications dans des revues scientifiques médicales et de plus de 19 000 citations.

Julie de Tribolet

Cathrin Brisken (à g.) dans son service de l’EPFL, scrutant des résultats en compagnie d’une de ses assistantes. A ce jour, les travaux de la chercheuse d’origine allemande ont fait l’objet de 76 publications dans des revues scientifiques médicales et de plus de 19 000 citations.

Julie de TriboletPrévention et principe de précaution souvent négligés

Bien que des études précliniques montrent le même faisceau de suspicion, les politiques d’information et de prévention se révèlent largement insuffisantes et non systématisées. Peu de femmes de tous âges que nous avons interrogées autour de nous sont en effet averties du danger par leur thérapeute. «Après avoir découvert l’étude de l’EPFL, j’ai questionné ma gynécologue, confie une patiente vaudoise de 46 ans. Elle m’a répondu ne pas avoir connaissance de cette étude mais que, en tout état de cause, elle demandait à être confirmée. Face à l’incertitude, j’ai moi-même décidé d’appliquer le principe de précaution en renonçant au stérilet aux hormones, décision qu’elle a sans autre acceptée.»

Pour le Dr Khalil Zaman, répondant médical du Centre du sein du CHUV, il y a pourtant peu de doute en ce qui concerne le rôle de la progestérone. «Lorsque les premiers résultats sont apparus via l’étude «Women’s Health Initiative», vers 2003, la courbe des cancers du sein s’est rétractée parallèlement à la chute de la consommation de la substitution hormonale après la ménopause. Puis une grande étude danoise a montré qu’un certain nombre de pilules contraceptives augmentaient aussi le risque de cancer du sein. Même si la cause de ce cancer est multifactorielle, les cancers hormono-sensibles représentent 75% des cas. Ainsi, dès que le diagnostic est posé, la prise de contraceptifs et de substitutions hormonales est tout de suite stoppée et le stérilet aux hormones immédiatement retiré», développe le médecin spécialisé en oncologie médicale et la prise en charge du cancer du sein.

>> Lire aussi: «Le lien entre aliments ultra-transformés et cancer du sein est établi»

A ses yeux, la prévention et l’information doivent être renforcées. «Le risque de cancer du sein doit systématiquement être évoqué. Une évaluation du ratio bénéfices/risques des différentes substances et des traitements doit être faite avec la patiente afin que celle-ci soit en mesure de participer à la décision finale. A un autre niveau, les pharmas et les fabricants ont eux aussi un rôle à jouer en adaptant les dosages. Bien qu’ils les aient réduits au fil des années, cela reste des hormones avec leurs risques potentiels», estime le spécialiste, qui parle également d’options limitées pour les femmes: «Le stérilet en cuivre offre une alternative au stérilet aux hormones. Mais beaucoup de patientes s’en détournent, car il a l’inconvénient de provoquer parfois des règles abondantes et douloureuses.»

Nous ne développerons pas ici l’influence des hormones sur le développement de l’ostéoporose, qui semble avéré, ni lorsque leur consommation est détournée, pour combattre l’acné par exemple, utilisation qui engendre pourtant de vraies questions.

Pour le Dr Zaman, médecin spécialisé en oncologie médicale et prise en charge du cancer du sein, même si les causes du cancer du sein sont multifactorielles, trois cas sur quatre sont hormono-sensibles.

Julie de Tribolet

Pour le Dr Zaman, médecin spécialisé en oncologie médicale et prise en charge du cancer du sein, même si les causes du cancer du sein sont multifactorielles, trois cas sur quatre sont hormono-sensibles.

Julie de TriboletEt si les hommes partageaient mieux la charge contraceptive?

Si l’apparition des contraceptifs hormonaux à la fin des années 1950 a été accueillie comme une libération sexuelle par les femmes, l’usage de ces derniers n’en demeure pas moins contraignant et donc de loin pas dénué de risques. Pour Khalil Zaman, ceux-ci pourraient être réduits si les hommes acceptaient de mieux partager la charge contraceptive. «Si un couple ou un homme ne désire plus d’enfants et que les relations ne vont pas au-delà du couple, la vasectomie (pratiquée par 10% des hommes d’après les statistiques européennes, ndlr) représente le moyen le plus sûr de libérer la femme de cette contrainte.» Il y en a d’autres. Le préservatif bien sûr, mais aussi le slip chauffant, même si son utilisation reste très controversée en raison des risques de cancer des testicules qu’il induit. «Finalement, même si le discours peut sembler ringard, l’abstinence durant quatre ou cinq jours reste le moyen ayant le moins d’effets collatéraux», suggère Cathrin Brisken.

Quid de la pilule masculine?

A ce jour, l’une des recherches les plus avancées concerne le Vasalgel, un gel sans hormones injecté dans les canaux déférents qui bloque le passage des spermatozoïdes. Cette méthode est présentée comme moins irréversible que la vasectomie. Autre piste, en mars dernier, une équipe de scientifiques américaine a prétendu avoir mis au point une pilule contraceptive non hormonale pour hommes très prometteuse puisqu’elle fonctionne à 99% sur des souris et n’entraîne pas d’effets secondaires. Selon ces chercheurs du Minnesota, sa commercialisation pourrait avoir lieu dans les cinq ans. Des annonces enthousiastes qu’il s’agit cependant d’accueillir avec prudence tant que des études indépendantes n’ont pas confirmé ces promesses et que l’on n’a pas formellement établi le rôle que jouent les fabricants dans ce type d’information.

Informations à double tranchant

En effet, ces données proviennent souvent des pharmas, y compris pour les campagnes de prévention, et elles n’hésitent pas à minimiser les risques pesant sur les consommatrices. A commencer par celui de contracter une thrombose artérielle par exemple (formation de caillot sanguin dans une artère). Bien qu’il ne touche que quatre femmes sur 100 000 en Suisse, on ne trouve quasiment jamais de message préventif non plus concernant le cancer de l’utérus. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, l’utilisation prolongée de contraceptifs hormonaux pris sous forme de pilule, d’implant, de patch ou de stérilet hormonal augmente pourtant ce risque. A l’inverse, le discours selon lequel la consommation des mêmes produits réduirait le risque de cancer de l’ovaire et soulagerait l’endométriose est largement diffusé.

>> Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous recommandons cette actualité de l'EPFL

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

Le silence des gynécos

Poser la question de la prépondérance de certaines hormones de synthèse progestatives sur le cancer du sein semble créer une sorte de malaise parmi les professionnels de la branche. Malgré quatre tentatives pour obtenir sa position, le Groupement romand de la Société suisse de gynécologie et obstétrique (GRSSGO) n’a par exemple pas donné suite. Nous n’avons pas eu plus de chance avec le groupement national. Nous aurions notamment voulu savoir dans quelle mesure ses membres agissent – ou pas – en termes de prévention. Dans ses statuts, la société précise pourtant qu’elle a notamment pour but d’encourager la collaboration scientifique avec d’autres organisations et groupes de travail scientifiques.

Idem du côté du département femme-mère-enfant du CHUV, l’unité de gynécologie de l’enfant et de l’adolescente censée jouer un rôle préventif, où nos demandes réitérées sont restées lettre morte. «Malgré des efforts de rapprochement, les différents milieux médicaux et de recherche restent encore très cloisonnés. Et, pour les médecins, ce n’est pas toujours facile d’évaluer la valeur scientifique d’une étude», confie Cathrin Brisken, avant de préciser: «La mission des oncologues est de guérir la maladie, pas de chercher pour quelles raisons elle est apparue. Ils connaissent les thérapies mais moins les hormones. Pour autant, notre dialogue est permanent et la collaboration avance.»

Les HUG n’ont pas la même lecture de l’étude publiée par l’EPFL

Preuve que le risque potentiel que représentent certains contraceptifs parmi les plus utilisés ne fait pas encore l’unanimité au sein du corps médical: la posture affichée par les deux grands hôpitaux romands. Si le CHUV se dit très attentif au danger décrit par les différentes études, en particulier celle réalisée sur le campus voisin de l’EPFL, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), on se montre beaucoup plus circonspect. «Les résultats de cette étude sont très intéressants et offrent des perspectives prometteuses pour étudier le lien entre cancer du sein et contraception hormonale. Cependant, c’est une étude expérimentale sur des souris qui contient de nombreuses limitations.

Primo, il s’agit d’un petit échantillon. Secundo, le milieu hormonal chez les souris n’est pas le même que chez l’humain. Et, tertio, le taux sanguin de progestatifs subit des fluctuations qui suivent la dynamique de l’apport quotidien alors que, dans le cas de l’étude, les souris avaient une stimulation constante», détaille la doctoresse Giang-Thanh Lam, médecin adjointe responsable d’unité appartenant au service de gynécologie des HUG, en estimant que ces résultats doivent donc être confirmés par d’autres études avant de pouvoir les transposer en clinique sur des humains. «Il faut rester extrêmement prudent dans l’interprétation et l’extrapolation de résultats expérimentaux au modèle humain et ne pas faire peur à la population», considère la spécialiste, affirmant que les gynécologues apprennent très tôt à mettre en balance le ratio bénéfices/risques lié à la contraception et informent leurs patientes en toute transparence. «Elles reçoivent des informations éclairées et détaillées sur les risques liés à la contraception qui leur est prescrite», assure-t-elle.

L’heure de briser les tabous

«S’il y avait un risque, mon ou ma gynécologue me l’aurait dit.» Cette phrase, nous l’avons entendue à d’innombrables reprises en réalisant ce dossier. Les témoignages que nous publions – et bien d’autres – démontrent qu’on est encore loin du compte, que les warnings ne sont pas souvent allumés en matière de contraception hormonale et lors du traitement de la ménopause. Et pour cause, comme vous le constatez, les avis sont très divergents au sein de la communauté médicale. Comme le rappelle la professeure Cathrin Brisken, dont les travaux n’ont jamais été aussi proches de la réalité du point de vue physiologique, il a fallu des décennies pour conclure à la dangerosité de l’amiante et du tabac. S’agissant des hormones, des études s’accumulent depuis plus de vingt ans, avec des conclusions qui vont souvent dans le même sens: les effets secondaires de certaines d’entre elles, parmi les plus consommées par des dizaines de millions de femmes et d’adolescentes (prescrites pour combattre l’acné), sont multiples et se révèlent parfois dangereux selon les prédispositions.

Plus grave, alors que le cancer du sein touche près d’une femme sur huit, et bientôt une sur sept – et de plus en plus précocement–, les femmes ne sont toujours pas informées systématiquement du risque que font peser les pilules œstroprogestatives pourtant classées comme cancérogènes. On peut comprendre que jeter le doute, voire simplement se poser des questions sur une méthode qui a permis à plusieurs générations de femmes de disposer de leur sexualité soit peu confortable pour le corps médical. Alors qu’elles portent presque seules le poids de la contraception, les femmes ont pourtant droit à une information qui leur permette de se faire une opinion par elles-mêmes et d’appliquer, ou pas, un principe de précaution. L’heure de briser les tabous a sonné...

>> Nous vous recommandons le témoignage de Sophie, atteinte d’un cancer du sein en 2020: «Je me sens trahie»