Bonjour,

Burn-out, licenciement et «flex office»: l’entreprise a-t-elle toujours un sens?

Jamais le monde du travail n’a autant promu le bonheur des salariés, jamais ils n’ont été si malades. Méthodes de management absurdes, patrons se prenant pour des gourous, découpage et inflation des tâches, évaluation permanente… Dans «Les temps modernes», Charlie Chaplin dénonçait la violence du labeur des ouvriers; un philosophe d’entreprise raconte cette fois celle qui couve dans les bureaux en verre.

Julie Rambal

Méthodes de management absurdes, patrons se prenant pour des gourous, découpage et inflation des tâches, évaluation permanente,... L'entreprise a-t-elle encore un sens?

Amina BelkasmiDans les multinationales de la tech, ce sont les nouveaux dieux. D’ailleurs, l’intitulé de leur poste résonne comme un orgue dans une église: «chief evangelist officers», officiers évangélistes en chef. Leur rôle? Doper la motivation des troupes à l’intérieur et surtout prêcher les valeurs de l’entreprise à l’extérieur. Cette nouvelle mystique n’est pas anodine puisque, selon Thibaud Brière, philosophe d’entreprise (la version francophone de l’évangéliste), «l’entreprise se pose de plus en plus clairement comme un substitut aux religions, en affichant des missions très éloignées de leur fonction sociale». Ainsi de la mission d’Adidas: «Rendre le monde meilleur grâce au sport.» Ou celle de Disney: «Rendre les gens heureux.» Ou encore celle de Facebook: «Rapprocher le monde.» A en oublier l’objectif premier: gagner de l’argent. Et ce phénomène est récent. «A la fin des années 1990, le monde du travail était conçu comme un lieu neutre du point de vue des valeurs, de la conception du monde et des croyances personnelles. Depuis une vingtaine d’années, tout a changé. Les sociétés de toutes tailles prétendent défendre des idées, des valeurs, des causes, soutenir une certaine conception du monde. D’un engagement social, elles sont passées à un engagement sociétal puis à une implication de plus en plus explicitement politique», constate Thibaud Brière dans «Toxic Management» (Ed. Robert Laffont), le récit sidérant de ses six années en tant que philosophe d’entreprise dans un groupe industriel pratiquant aussi habilement le discours humaniste que la violence en interne.

Frederick Winslow Taylor: Ouvrier dans une aciérie, Taylor devient ingénieur en suivant les cours du soir. Avant de publier un best-seller, en 1911: «The Principles of Scientific Management». Son guide pour rationaliser les tâches afin d’augmenter la rentabilité donne naissance à l’organisation scientifique du travail. Une doctrine inégalée.

Wikimedia

Frederick Winslow Taylor: Ouvrier dans une aciérie, Taylor devient ingénieur en suivant les cours du soir. Avant de publier un best-seller, en 1911: «The Principles of Scientific Management». Son guide pour rationaliser les tâches afin d’augmenter la rentabilité donne naissance à l’organisation scientifique du travail. Une doctrine inégalée.

Wikimedia«Dans la plupart des organisations, on demande maintenant d’adhérer à la vision du leader. D’ailleurs, on parle même de «leader libérateur». Ce qui, par bien des aspects, est inquiétant», nous confie celui qui compare le nouveau monde du travail à une forme de culte. «Car on est vraiment dans une idéologie permettant l’emprise, avec notamment la réduction des niveaux hiérarchiques. Pour faire des économies, mais aussi pousser les gens à s’autocontrôler. Or l’absence d’échelon entre gourou et adeptes est une caractéristique des sectes… Et j’entends partout un même discours sur la nécessité de croyance des salariés. L’évolution du vocabulaire est assez symptomatique de l’approche totalisante: on ne parle plus de compétences, mais de savoir-être, on demande aux salariés d’aligner leurs valeurs sur celles des dirigeants, et ainsi de suite», poursuit-il. Au fil des pages, quelques exemples de cette nouvelle idéologie. Chez Bridgewater, un fonds d’investissement américain gérant 160 milliards de dollars d’actifs, l’évangélisme du patron, Ray Dalio, vise ainsi la «transparence radicale»: la moindre réunion est enregistrée, pour que rien ne lui échappe, tandis que les managers se notent entre eux et qu’un tableau de leurs «faiblesses» s’affiche dans l’intranet, pour savoir où en est chacun. Il y a peu, Ray Dalio confiait son ambition: automatiser les prises de décision grâce à un algorithme indiquant les tâches, mais aussi les embauches, licenciements ou promotions.

Le «lean management»: Inspiré de la gestion ultra-rigoureuse des usines Toyota, au Japon, dans les années 1950, le lean séduit énormément. Normal, il propose d’en faire toujours plus avec toujours moins, en traquant toutes les formes de gaspillage dans l’organisation. Zéro stock, zéro salarié en trop, etc. Forcément, il y en a toujours un qui finit par travailler pour quatre.

Westend61/Getty Images

Le «lean management»: Inspiré de la gestion ultra-rigoureuse des usines Toyota, au Japon, dans les années 1950, le lean séduit énormément. Normal, il propose d’en faire toujours plus avec toujours moins, en traquant toutes les formes de gaspillage dans l’organisation. Zéro stock, zéro salarié en trop, etc. Forcément, il y en a toujours un qui finit par travailler pour quatre.

Westend61/Getty ImagesL’an dernier, Ren Zhengfei, PDG de Huawei, annonçait se débarrasser des «employés médiocres», tandis que Reed Hastings, boss de Netflix, recommande de «renvoyer un bon employé quand on pense pouvoir en trouver un génial». Il ne s’agit pas seulement de croire, il faut progresser ou partir, selon la méthode du «up or out», en vogue dans les cabinets de conseil en stratégie. «Encore faut-il en comprendre la logique, celle d’une entreprise conçue comme une société de marché, où les salariés doivent constamment se laisser évaluer comme des biens marchands pour attester de leur concurrentialité», écrit Thibaud Brière. Dans l’entreprise où il a œuvré, le patron, qu’il surnomme «Père Fondateur», impose aux managers un objectif de 25% de personnel à virer. Pour trier les profils, il classe les cadres en trois catégories: les phoques, les ours et les serpents. Ces derniers étant ceux jugés nourrir une trop haute opinion d’eux-mêmes… à dégager. Mais si la violence est partout, elle s’enrobe d’un discours guimauve enjoignant de tout positiver. Ainsi, «défauts» est devenu «points de progrès», alors qu’on encourage à bannir le mot «problème». Car la triche commence par le langage, selon le philosophe, pour qui «une véritable guerre des mots est à l’œuvre dans l’entreprise».

>> Lire aussi: Quand le burn-out menace mon enfant

Le «nudge management»: De l’anglais to nudge («pousser du coude»), cette pratique fondée sur les sciences du comportement entend inciter les salariés à prendre eux-mêmes les décisions voulues. Une manière de donner des ordres avec le sourire, et sans aucun choix multiple. Voire un rêve de contrôle des esprits puisque ce management se passionne pour les neurosciences.

Javier Zayas Photography/Getty Images

Le «nudge management»: De l’anglais to nudge («pousser du coude»), cette pratique fondée sur les sciences du comportement entend inciter les salariés à prendre eux-mêmes les décisions voulues. Une manière de donner des ordres avec le sourire, et sans aucun choix multiple. Voire un rêve de contrôle des esprits puisque ce management se passionne pour les neurosciences.

Javier Zayas Photography/Getty ImagesEt les salariés implosent. En Grande-Bretagne, 31% des arrêts de travail sont liés à la santé mentale. En Allemagne, le nombre de jours d’arrêt maladie annuels pour raisons psychiques est passé de 48 millions à 107 millions en dix ans. En Suisse, ils ont augmenté de 70% depuis 2012, selon l’assureur PK Rück. La cause ne réside pas seulement dans l’hubris du leader libérateur, mais dans la déréliction des tâches, selon la sociologue du travail Marie-Anne Dujarier: «On assiste à une forme de prolétarisation du travail. Car la taylorisation, le fait de découper des tâches en petits bouts, s’applique maintenant aux services: on donne aux gens des tâches de plus en plus prescrites, qui doivent rentrer dans des scripts.» Pire, le monde du management ressemble toujours plus à un film des Monty Python.

C’est ainsi que Paul, encadrant dans une grosse structure, n’ayant même plus le temps de manger devant l’inflation des tâches, est bombardé d’e-mails l’invitant à participer à des ateliers pour «enrichir sa boîte à outils» par «le design thinking» ou «les ice breakers». Analyse de Marie-Anne Dujarier: «Ces dispositifs sont achetés tout faits sur le marché du management, ce qui explique leur extraordinaire conformisme. Et leur mise en œuvre est elle-même prévue de manière taylorisée, c’est-à-dire que les personnes chargées de les diffuser suivent aussi un découpage de leurs tâches. Or, pour beaucoup, ces dispositifs joignent l’inutile au désagréable. Comment comprendre qu’ils se diffusent alors qu’ils sont critiqués par tous? C’est un marché énorme, et les dirigeants ont tendance à acheter ces méthodes précuites parce que c’est le meilleur moyen de se protéger en cas d’échec, de pouvoir dire: «J’ai fait comme telle autre entreprise.»

Le management horizontal: Dans cette méthode, il n’y a plus de chef, que des «collaborateurs». Invités à prendre des décisions et à «travailler en équipe», pour mobiliser «l’intelligence collective». Sur le papier, c’est une promesse d’autonomie. Dans les faits, ça vire parfois au flicage, avec la pression de ses propres collègues pour atteindre les objectifs. Et la prime…

Andrii Yalanskyi/Shutterstock

Le management horizontal: Dans cette méthode, il n’y a plus de chef, que des «collaborateurs». Invités à prendre des décisions et à «travailler en équipe», pour mobiliser «l’intelligence collective». Sur le papier, c’est une promesse d’autonomie. Dans les faits, ça vire parfois au flicage, avec la pression de ses propres collègues pour atteindre les objectifs. Et la prime…

Andrii Yalanskyi/ShutterstockC’est l’invitation à l’atelier «Audace et espièglerie, pour apprécier davantage son travail et rester curieux» qui a définitivement fait perdre à Paul toute foi dans sa boîte… Il faudra pourtant s’y faire, le monde du travail est entré dans une «ludification du management», poursuit Marie-Anne Dujarier: «C’est une manière d’obtenir un grand engagement des gens, et en même temps peu d’attachement. Puisque dans le jeu, vous êtes impliqué, mais aussi détaché quand c’est fini. Et c’est la posture psychique attendue aujourd’hui par les employeurs: hyper-investissement dans la tâche, tout en restant mobile, flexible, licenciable.» A l’instar d’Amazon, qui propose aux salariés l’équation suivante: «Work hard, have fun, make history» («Travaillez dur, amusez-vous, écrivez l’histoire»)…

>> Lire aussi: Les deux facettes du stress

Dans son nouvel essai, «Troubles dans le travail» (Ed. PUF), Marie-Anne Dujarier retrace l’histoire du labeur rémunéré, toujours teinté de morale pour faire avaler le rapport de subordination. Au Moyen Age, on agite ainsi l’idée d’une récompense dans l’au-delà. Au XVIe siècle, en plein capitalisme naissant, le travail est censé rendre l’homme vertueux. Au temps des Lumières, les philosophes louent un travail qui «délivrerait des peines de l’esprit, rendrait les pauvres heureux, fortifierait le corps et même contribuerait à la félicité». Après 1968, le travail est présenté comme une source d’épanouissement, avec un discours sur le «développement personnel». Désormais supplanté par «la promesse de bonheur et de pouvoir réaliser ses passions. Ce qui est une promesse assez audacieuse dans un système qui met plutôt la pression aux gens pour qu’ils soient hyper-productifs», observe la sociologue.

Le management bienveillant: Dans ce système, les N+1 sont tout sourire. Normal, on les bombarde d’outils organisationnels (formations, slides…) pour rappeler le niveau de bienveillance attendu par la boîte, destiné à maximiser l’engagement de chacun. Que du bonheur? Pas toujours. Par exemple, «le droit de tout se dire» vire parfois à «l’obligation de tout se dire».

jayk7/Getty Images

Le management bienveillant: Dans ce système, les N+1 sont tout sourire. Normal, on les bombarde d’outils organisationnels (formations, slides…) pour rappeler le niveau de bienveillance attendu par la boîte, destiné à maximiser l’engagement de chacun. Que du bonheur? Pas toujours. Par exemple, «le droit de tout se dire» vire parfois à «l’obligation de tout se dire».

jayk7/Getty ImagesLa désillusion frappe jusqu’aux nouveaux entrants du marché du travail. «Il y a une crise existentielle des jeunes qui ne comprennent pas comment on a pu leur vendre un avenir plein de sens durant leurs études, avant qu’ils ne se retrouvent à faire des «slides» toute la journée», confie Adrien, consultant dans la réglementation bancaire et financière de 27 ans. Il est surtout administrateur du «Neurchi de flexibilisation du marché du travail», un groupe Facebook de 155 000 membres qui moque avec esprit les philosophies d’entreprise ou leur violence. Ses instigateurs viennent également de lancer la chaîne YouTube «Le travail, c’est la santé», pour raconter un univers ubuesque… auquel plus personne n’adhère.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

Car les enquêtes démontrent que «80% des salariés ne sont pas dupes des discours managériaux. Ils tiennent même un double langage à leur patron, dont ils savent que lui-même leur tient un double langage», précise Thibaud Brière. C’est ce qu’observe aussi la psychologue en santé du travail Nadia Droz: «Certains arrivent à changer leur vision du travail pour se préserver du système, mais le problème est que vous aboutissez à des gens physiquement là, mais pas motivés. Ce qui est aussi mauvais pour l’entreprise.»

Heureusement, le management a trouvé une nouvelle torture: le «flex office», un open space sans bureau, où chacun se pose là où il trouve une place. «Au nom de l’exigence d’agilité, on se croit fondé à déstabiliser le plus possible les salariés, mais pour qu’une organisation soit elle-même agile, les salariés ont besoin d’un minimum de repères, et ces repères sont perdus», rappelle Thibaud Brière. Si l’entreprise est devenue une secte, c’est bien celle qui abrite le plus d’athées.

L’entreprise impitoyable inspire le cinéma

Et si la vie de bureau avait toujours été l’enfer? Entre satire et tragédie, le cinéma ne cesse de dépeindre un univers mortifère, dans un bel exercice de défoulement.

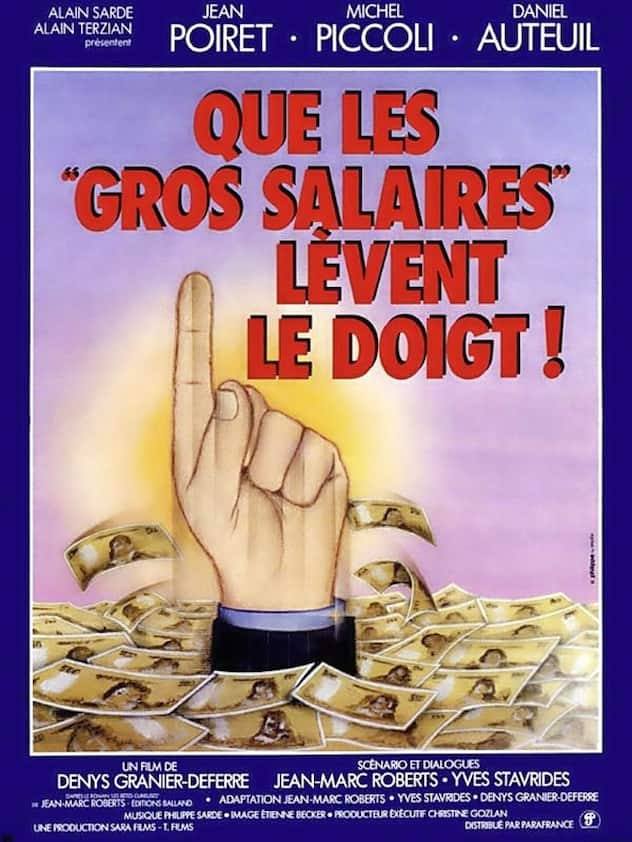

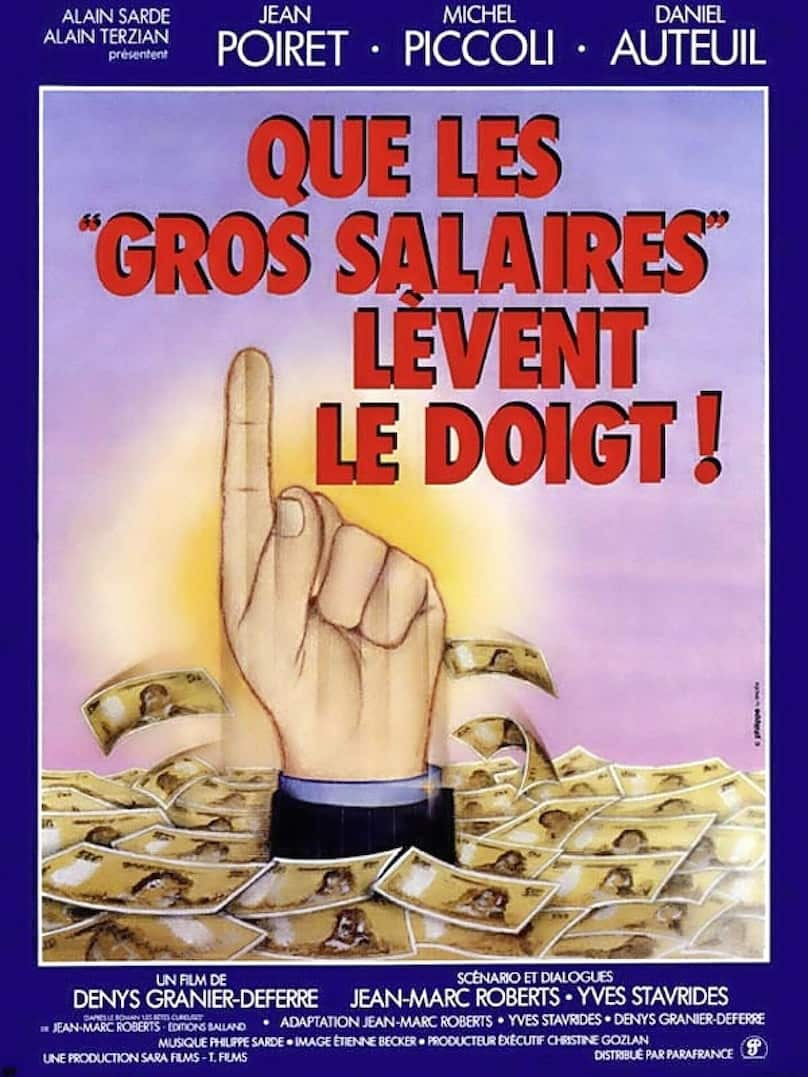

«Que les gros salaires lèvent le doigt», de Denys Granier-Deferre (1982)

DR

«Que les gros salaires lèvent le doigt», de Denys Granier-Deferre (1982)

DR«Que les gros salaires lèvent le doigt», de Denys Granier-Deferre (1982)

Pour résorber des difficultés économiques, un patron d’un cabinet d’assurances invite ses cadres en week-end dans sa propriété. Le jeu de massacre commence.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«Swimming with Sharks», de George Huang (1994)

Un producteur tyrannise son assistant; ce dernier s’invite chez lui pour lui rappeler toutes les humiliations en le torturant. Mais la soif de pouvoir triomphe toujours.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«Violence des échanges en milieu tempéré», de Jean-Marc Moutout (2004)

Un consultant débarque dans une usine pour la restructurer, afin de préparer discrètement un gros rachat. Son humanité en prend un coup.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«Le Direktør», de Lars von Trier (2006)

DR

«Le Direktør», de Lars von Trier (2006)

DR«Le Direktør», de Lars von Trier (2006)

Un patron qui ne s’est jamais montré à ses salariés recrute un acteur pour l’incarner. Objectif: arnaquer ses cadres. L’occasion de dézinguer le salariat à travers la farce.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«The Company Men», de John Wells (2010)

Il a donné sa vie à sa boîte, grassement payé en retour. Pour satisfaire les actionnaires, le voilà au chômage, perdant même sa carte du club de golf. Il trouve la joie ailleurs.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«Corporate», de Nicolas Silhol (2017)

DR

«Corporate», de Nicolas Silhol (2017)

DR«Corporate», de Nicolas Silhol (2017)

Après le suicide d’un salarié, une responsable RH est prise en tenailles entre sa direction impitoyable et l’inspection du travail. Un thriller pour dénoncer le vilain management.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

«The Assistant», de Kitty Green (2020)

Inspiré de l’affaire Weinstein, ce brûlot narre la journée d’une assistante dans une boîte où la culture du silence règne pour couvrir un patron salace… et surtout sa place.

Contenu externe

Vous trouverez ici un contenu externe complémentaire. Si vous acceptez que des cookies soient installés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous pouvez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.